Angelique Kerbers Finalsieg bei den Australian Open hat in Deutschland die Tennisbegeisterung neu belebt. Aber nicht nur für Sportfans, auch für Arbeitsmarktforscher ist Tennis ein spannendes Feld. Denn das Verhalten der Spieler liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, wie sich Leistungsdruck und Frustration auf die individuelle Leistung auswirken – und wie sich männliche von weiblichen Spielern in dieser Hinsicht unterscheiden.

Angelique Kerbers Finalsieg bei den Australian Open hat in Deutschland die Tennisbegeisterung neu belebt. Aber nicht nur für Sportfans, auch für Arbeitsmarktforscher ist Tennis ein spannendes Feld. Denn das Verhalten der Spieler liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, wie sich Leistungsdruck und Frustration auf die individuelle Leistung auswirken – und wie sich männliche von weiblichen Spielern in dieser Hinsicht unterscheiden.

So haben etwa die Arbeitsökonomen Maria De Paola und Vincenzo Scoppa in einem IZA Discussion Paper anhand von Tennisspielen das Verhalten von Männern und Frauen hinsichtlich Wettbewerbsverhalten, Durchhalte- und Durchsetzungsvermögen untersucht. Die Forscher werteten Daten zu knapp 1.000 Profi-Matches aus, um zu ermitteln, wie sich ein verlorener erster Satz auf die nachfolgende Leistung von Frauen und Männer auswirkt.

Nicht gleich aufstecken

Das Resultat legt nahe, dass Frauen schlechter mit dem Druck eines Satzverlustes umgehen als Männer. Weibliche Spieler gaben im zweiten Satz durchschnittlich 1,8 Spiele mehr ab als ihre Gegnerinnen, während männliche Spieler nur 1,2 Spiele mehr verloren als ihre Kontrahenten. De Paola und Scoppa erklären ihre Beobachtung mit dem “never catch up syndrome” (etwa: „das hol‘ ich doch nie auf!“), das Frauen nach einem Verlust oder Rückstand stärker stresst und entmutigt als Männer.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kam ein bereits 2007 erschienenes IZA Discussion Paper von Daniele Paserman. Seiner Analyse zufolge machen Frauen in den entscheidenden Phasen von Grand-Slam-Turnieren mehr „unforced errors“ – also vermeidbare Fehler ohne Einfluss des Gegners – als Männer.

Auf Erfolg getrimmt

Eine weiteres IZA Discussion Paper von Wayne A. Grove und Michael Jetter findet solche geschlechtsspezifischen Unterschiede schon im jugendlichen Alter ausgeprägt. Die Studie untersucht, wie sich frühe Erfolge im Tennis auf die spätere Sportkarriere auswirken. Es zeigt sich, dass Jungen, die bereits als Teenager hochklassiges Tennis spielten, öfter auch im Erwachsenenalter erfolgreich sind als Mädchen mit vergleichbarem Hintergrund.

Daraus schließen die Autoren, dass Mädchen mit zunehmenden Alter eher unter ihren Möglichkeiten für eine professionelle Tenniskarriere bleiben als Jungen. Somit liefern Daten aus der Tennis-Welt einen weiteren Hinweis darauf, dass Mädchen offenbar eine geringere „Erfolgsorientierung“ aufweisen als Jungen.

Konkurrenz belebt das Gehalt

Auf dem Arbeitsmarkt lassen sich bemerkenswerte Parallelen zu den Ergebnissen der Tennis-Analysen erkennen: Wie ein aktueller IZA World of Labor Artikel von Mario Lackner auf Basis internationaler Studien zeigt, ist das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen nicht allein auf Diskriminierung, sondern in hohem Maße auf die geschlechtsspezifischen Unterschiede im Konkurrenz- und Wettbewerbsverhalten zurückzuführen. So treten Frauen in Gehaltsverhandlungen weniger fordernd und aggressiv auf als Männer und bemühen sich seltener um hart umkämpfte Top-Positionen – insbesondere wenn die Mitbewerber männlich sind.

Auch Lackner sieht die Weichen bereits im frühen Kindesalter gestellt und empfiehlt daher, schon in der Schule den „typischen“ Geschlechterrollen in Wettbewerbssituationen entgegenzuwirken. Denkbar sei beispielsweise, Mädchen und Jungen – entgegen dem Trend – in manchen Fächern getrennt zu unterrichten, um ein ausgewogeneres Konkurrenzverhalten zu fördern. Mehr Gleichheit auf dem Arbeitsmarkt ließe sich auf diese Weise letztlich eher erreichen als mit Quotenregelungen, meint der Experte von der Universität Linz.

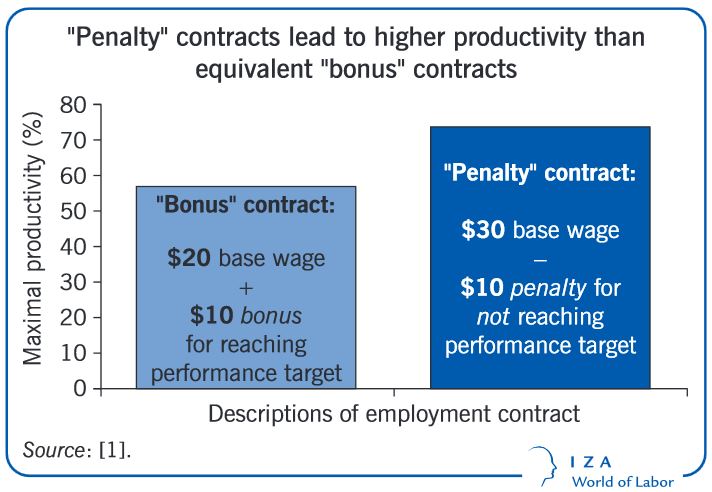

Mit Prämien- oder Bonusvereinbarungen wollen viele Unternehmen ihre Mitarbeiter motivieren, gesetzte Ziele zu erreichen und ihre Produktivität zu steigern. Dass solche finanziellen Anreize funktionieren, ist empirisch vielfach belegt. Kaum untersucht ist dagegen bislang, wie sich unterschiedliche Vertragsformulierungen zur „variablen Vergütung“ auswirken.

Mit Prämien- oder Bonusvereinbarungen wollen viele Unternehmen ihre Mitarbeiter motivieren, gesetzte Ziele zu erreichen und ihre Produktivität zu steigern. Dass solche finanziellen Anreize funktionieren, ist empirisch vielfach belegt. Kaum untersucht ist dagegen bislang, wie sich unterschiedliche Vertragsformulierungen zur „variablen Vergütung“ auswirken.

Mit seinem

Mit seinem

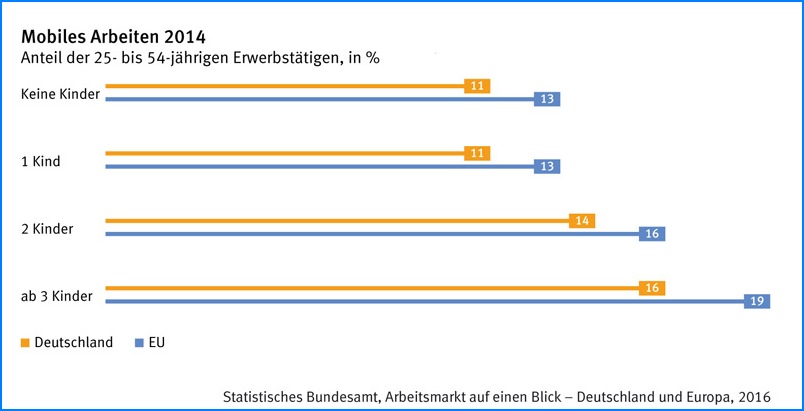

Immer mehr Unternehmen in Deutschland setzen auf Arbeitszeitkonten, auf die die Beschäftigten je nach Modell kurz- oder auch langfristig ihre geleisteten Überstunden „einzahlen“ und das Guthaben bei Bedarf für Auszeiten nutzen können. Dieses Instrument hat nicht nur zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf beigetragen, sondern dient in Krisenzeiten auch zur Vermeidung von Kurzarbeit und Entlassungen.

Immer mehr Unternehmen in Deutschland setzen auf Arbeitszeitkonten, auf die die Beschäftigten je nach Modell kurz- oder auch langfristig ihre geleisteten Überstunden „einzahlen“ und das Guthaben bei Bedarf für Auszeiten nutzen können. Dieses Instrument hat nicht nur zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf beigetragen, sondern dient in Krisenzeiten auch zur Vermeidung von Kurzarbeit und Entlassungen.

Arbeitgeber suchen in sozialen Netzwerken nach Informationen zu Stellenbewerbern und lassen sich bei der Vorauswahl von Facebook-Profilbildern leiten. Das weist ein

Arbeitgeber suchen in sozialen Netzwerken nach Informationen zu Stellenbewerbern und lassen sich bei der Vorauswahl von Facebook-Profilbildern leiten. Das weist ein

Nach einem Millionengewinn lautet eine beliebte Frage: „Was machen Sie mit dem Geld? Sie brauchen doch jetzt nicht mehr zu arbeiten, oder?“ Tatsächlich aber gibt kaum jemand seinen Job infolge eines hohen Lottogewinns auf. Eine Reduzierung der Stundenzahl ist dagegen eine typische Reaktion. Das zeigt ein

Nach einem Millionengewinn lautet eine beliebte Frage: „Was machen Sie mit dem Geld? Sie brauchen doch jetzt nicht mehr zu arbeiten, oder?“ Tatsächlich aber gibt kaum jemand seinen Job infolge eines hohen Lottogewinns auf. Eine Reduzierung der Stundenzahl ist dagegen eine typische Reaktion. Das zeigt ein  Die Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur von 13 auf 12 Jahre führt dazu, dass Abiturientinnen und Abiturienten im ersten Jahr nach dem Schulabschluss seltener ein Studium aufnehmen. Stattdessen nutzen sie das Jahr häufiger für einen Freiwilligendienst oder einen Auslandsaufenthalt.

Die Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur von 13 auf 12 Jahre führt dazu, dass Abiturientinnen und Abiturienten im ersten Jahr nach dem Schulabschluss seltener ein Studium aufnehmen. Stattdessen nutzen sie das Jahr häufiger für einen Freiwilligendienst oder einen Auslandsaufenthalt.