Das Argument klingt ebenso simpel wie einleuchtend: Gelänge es mit den Mitteln der Entwicklungshilfe, die wirtschaftliche Not der Menschen in den ärmsten Weltregionen zu lindern, nähmen die Migrationsströme in die reicheren Industrienationen ab. Zwei aktuellen IZA-Forschungspapieren zufolge zeigt sich bei genauerer Betrachtung der Faktenlage jedoch ein umgekehrtes Bild: Mehr wirtschaftlicher Erfolg erhöht die Auswanderungsbereitschaft.

Die erste Studie von Michael Clemens und Mariapia Mendola untersucht diesen Zusammenhang auf der Ebene von Haushalten. Anhand von Daten zu 653.613 Personen in 99 Entwicklungsländern stellen die Forscher fest, dass in Haushalten mit höherem Einkommen häufiger aktive Vorbereitungen für die dauerhafte Auswanderung getroffen werden.

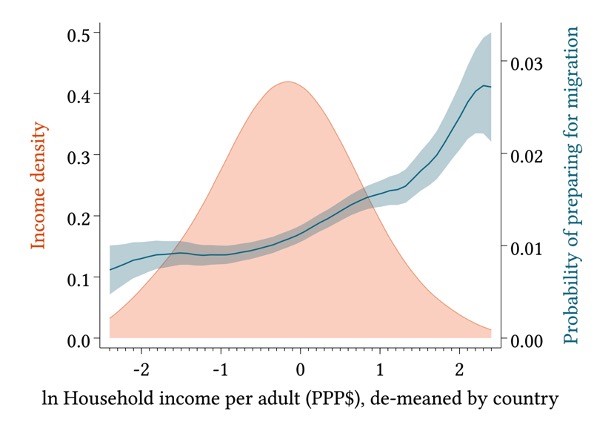

Die folgende Abbildung zeigt die Einkommensverteilung für 120.420 Menschen in den ärmsten Ländern der Welt (linke Achse). Die blaue Kurve zeigt für jede Einkommensstufe die Wahrscheinlichkeit, dass konkrete Auswanderungspläne bestehen (rechte Achse).

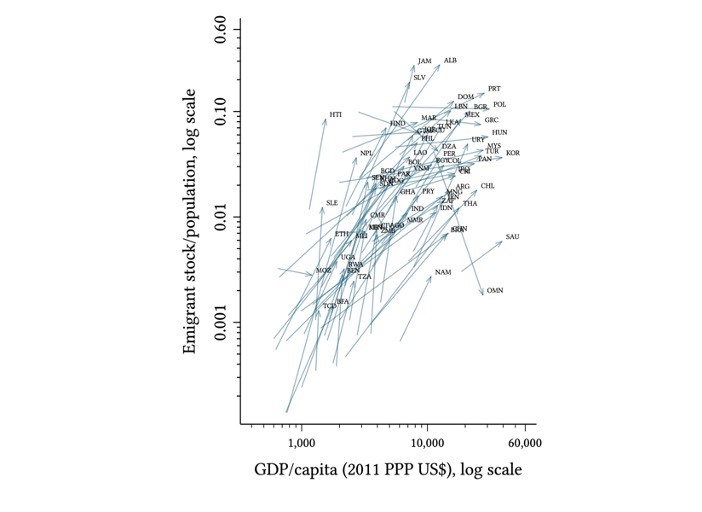

Das zweite Papier von Michael Clemens untersucht dieselbe Frage auf nationaler Ebene. Je reicher die armen Länder mit der Zeit werden, desto größere Bevölkerungsanteile leben im Ausland. Die folgende Abbildung zeigt anhand der Pfeile, wie sich die Auswanderung aus armen in reiche Länder (senkrechte Achse) mit steigendem Pro-Kopf-Einkommen (waagerechte Achse) von 1970 bis 2019 entwickelt hat. Dabei wird deutlich, dass kaum ein Entwicklungsland in diesem Zeitraum nachhaltiges Wirtschaftswachstum ohne einen Anstieg der Auswanderungsquote verzeichnete.

Diese Befunde, hier nur grob illustriert, werden in den Forschungsarbeiten zahlreichen Tests unterzogen. So berücksichtigt die erste Studie bei der Schätzung der Migrationstendenz neben dem Einkommen auch diverse Faktoren von der Schulbildung bis zur Arbeitsmoral. Zudem wird überprüft, ob die konkreten Auswanderungspläne auch das tatsächliche Migrationsverhalten widerspiegeln. Die zweite Studie wiederum bezieht auch spezifische Ländereigenschaften (etwa die geografische Lage) sowie globale Trends (wie verbesserte Transport- und Kommunikationstechnologien) mit ein.

Zwei unterschiedliche Forschungsansätze mit ähnlichem Ergebnis

Die quantitativen Resultate beider Arbeiten sind trotz ihrer unterschiedlichen Ansätze auffallend ähnlich. In durchschnittlichen Haushalten in Entwicklungsländern ist ein Einkommenszuwachs pro Erwachsenem um 100 Prozent mit einer um 30 Prozent erhöhten Wahrscheinlichkeit konkreter Migrationsvorhaben verbunden. Auf nationaler Ebene bedeutet eine Verdopplung des Pro-Kopf-Einkommens im Zeitverlauf eine Steigerung der Auswanderungshäufigkeit um 35 Prozent. Den Studien zufolge kann wirtschaftliche Entwicklung zwar auf ganz lange Sicht durchaus Migration substituieren, doch auf absehbare Zeit wirkt sie eher komplementär.

Um das scheinbare Paradox zu erklären, dass die Menschen bei schlechteren wirtschaftlichen Möglichkeiten und geringeren Jobchancen eher im Land verbleiben, ziehen die Forscher einen Vergleich zum Bildungssystem. Beides ist zunächst mit hohen Kosten verbunden, um langfristig das Humankapital zu steigern. Wohlhabendere Familien schicken ihre Kinder nicht etwa seltener, sondern häufiger auf die Universität, obwohl für sie die „Notwendigkeit“ einer Einkommenssteigerung geringer ist. Denn mit höheren Einkommen gehen in der Regel bessere Schulbildung und höhere Karriereziele einher. Ähnliches gilt für die Migration. Wirtschaftliche Entwicklung führt auch zu strukturellen Veränderungen in Bereichen Demografie, Schulbildung und Urbanisierung, die wiederum Migration erleichtern und attraktiver erscheinen lassen.

Welche Implikationen ergeben sich daraus für die Entwicklungspolitik? Die Autoren warnen hier vor einer allzu einfachen Interpretation und wollen ihre Ergebnisse nicht als Argument gegen Entwicklungshilfe zur Fluchtursachenbekämpfung interpretiert sehen. Migration aus Afrika könne ebenso durch kurzfristige Krisen bedingt sein wie durch langfristigen wirtschaftlichen Erfolg. Die Massenauswanderung aus Skandinavien vor 1914 beispielsweise sei nicht etwa der wirtschaftlichen Not geschuldet gewesen, sondern vielmehr die Folge der strukturellen Veränderungen einer aufstrebenden Region. Vor diesem Hintergrund sei es wichtig, die politische Debatte – egal von welcher Seite und mit welchen Absichten sie geführt werde – mit empirischen Erkenntnissen zu fundieren.