Die Grenzen individueller Freiheit werden in vielen säkularen Gesellschaften kontrovers diskutiert, wenn es um das Tragen religiöser Symbole im öffentlichen Raum geht. In Frankreich, wo das Prinzip des Laizismus traditionell eine besonders strikte Trennung von Staat und Religion vorsieht, können öffentliche Schulen seit 1994 auf Betreiben des damaligen Bildungsministers ihren Schülerinnen das Tragen muslimischer Kopftücher verbieten. Seit 2004 ist ein generelles Verbot „deutlich sichtbarer religiöser Zeichen in Schulen“ zudem gesetzlich verankert.

Kritiker befürchteten, dass muslimische Mädchen sich dadurch genötigt sehen könnten, der Schule ganz fernzubleiben oder sie vorzeitig zu verlassen, was den Bemühungen um mehr Integration und Chancengleichheit zuwiderlaufen würde. Ein aktuelles IZA-Forschungspapier von Eric Maurin und Nicolas Navarrete spricht jedoch dafür, dass das Verbot vielmehr eine „befreiende“ Wirkung hatte, die den Bildungserfolg muslimischer Schülerinnen steigerte.

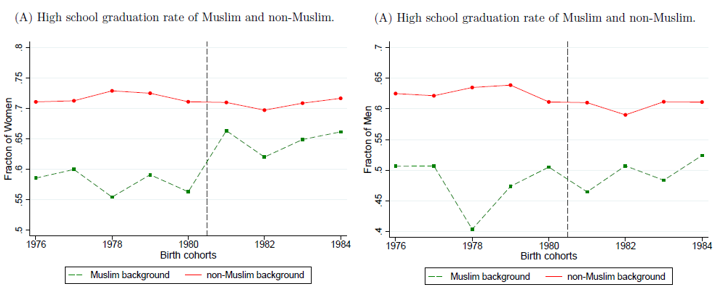

Da muslimische Kopftücher meist ab Beginn der Pubertät getragen werden, betraf das Verbot von 1994 in erster Linie die Geburtenjahrgänge nach 1980. Die Forscher werteten daher die Schulabschlussquoten muslimischer und nicht-muslimischer Schülerinnen und Schüler der betreffenden Jahrgänge aus (siehe Grafik), wobei sie Wohnort und andere mögliche Einflussfaktoren berücksichtigten.

Die Analyse zeigt, dass die Lücke zwischen muslimischen und nicht-muslimischen Mädchen beim Baccalauréat-Abschluss (vergleichbar mit dem Abitur) im relevanten Zeitraum deutlich geschrumpft ist, während bei Jungen keine parallele Entwicklung erkennbar ist. Daraus schließen die Autoren, dass das Kopftuchverbot einen direkten Beitrag zu mehr Chancengleichheit im Bildungssystem geleistet hat.

Allerdings stellen die Forscher auch fest, dass die spätere Verschärfung der gesetzlichen Regelungen keine zusätzlichen positiven Effekte entfaltet hat. Zudem betonen sie, dass sich die Ergebnisse nicht notwendigerweise auf andere Staaten übertragen lassen.