Gut gemeinte Politikmaßnahmen verpuffen bisweilen wirkungslos – oder erreichen im Extremfall sogar das Gegenteil des gewünschten Effekts (siehe dazu auch einen kürzlich erschienenen Beitrag zur Auswirkung der Kita-Gebührenfreiheit auf die Erwerbstätigkeit von Müttern). Wenn Ökonomen diese Fehlwirkungen mittels fundierter Datenanalyse offenlegen, werden ihre Ergebnisse von Befürwortern der Politikmaßnahme oft reflexartig angezweifelt und die Wissenschaftlichkeit pauschal in Abrede gestellt. Dies gilt umso mehr, wenn es sich um ein Thema von hoher sozialpolitischer Brisanz handelt.

Ein Paradebeispiel für einen solchen Fall ist eine aktuelle Studie zu den Folgen der verbesserten Verfügbarkeit eines Überdosis-Gegenmittels für Drogenabhängige. Die Autorinnen stellen ihre Studie und die dadurch ausgelöste öffentliche Kontroverse ausführlich in einem englischsprachigen Gastbeitrag für den IZA Newsroom vor. Die wichtigsten Aspekte sind im Folgenden zusammengefasst.

Der Hintergrund: In den USA sterben inzwischen mehr Menschen an einer Opioid-Überdosis als im Straßenverkehr oder durch Mord. Der verstärkte Kampf gegen die Drogenepidemie zählt daher zu den obersten Prioritäten der aktuellen US-Innenpolitik. Um Todesfälle durch Überdosis zu reduzieren, plädieren viele Gesundheitsexperten für eine breitere Verfügbarkeit des Opioid-Gegenmittels Naloxon.

Das Problem: Die trügerische Sicherheit vor den fatalen Folgen einer Überdosis könnte zu vermehrtem und riskanterem Drogenkonsum verleiten. Ökonomen bezeichnen dieses Phänomen als „Moral Hazard“. Ob und in welchem Umfang ein solches Verhalten tatsächlich zu beobachten ist, untersuchen Jennifer Doleac (University of Virginia & IZA) und Anita Mukherjee (University of Wisconsin–Madison) in ihrer aktuellen Studie, die jetzt als IZA Discussion Paper erschienen ist.

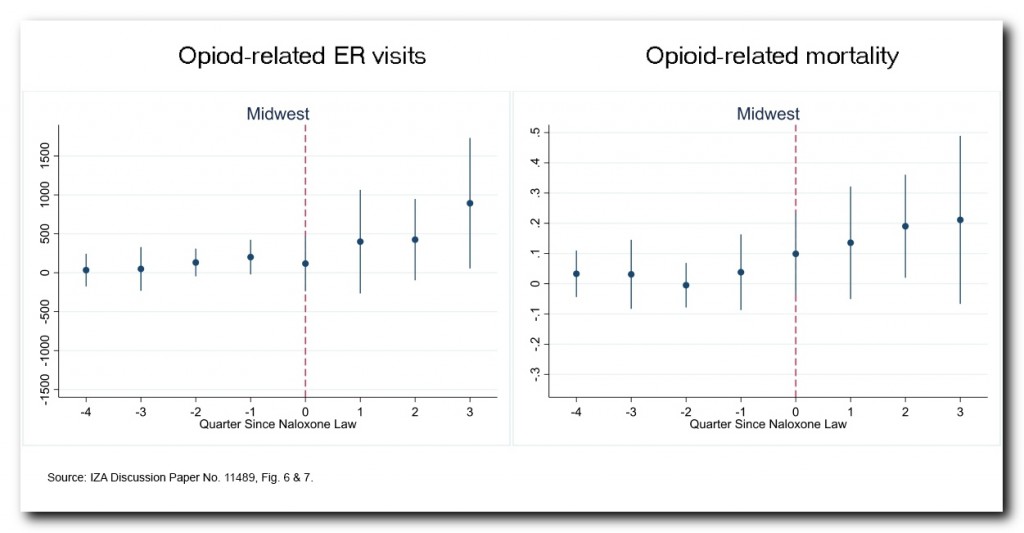

Die Studie: Um einen kausale Wirkung des erleichterten Naloxon-Zugangs auf den Anstieg von Drogenmissbrauch und damit verbundener Kriminalität herleiten zu können, nutzten die Autorinnen den Umstand, dass einzelne US-Bundesstaaten zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihre gesetzlichen Regelungen lockerten, indem sie etwa die Rezeptpflicht für Naloxon aufhoben oder die Verbreitung des Medikaments anderweitig erleichterten. Durch den Vergleich der jeweiligen Trends vor und nach den Gesetzesänderungen ließ sich der Effekt der Naloxon-Regelungen isolieren.

Das Ergebnis: Im landesweiten Durchschnitt nahmen die durch Opioid-Konsum bedingten Notfälle und Straftaten zu, während die Häufigkeit von tödlichen Überdosen nicht zurückging. Besonders ausgeprägt war der Effekt in den Staaten des Mittleren Westens, die von der Drogenepidemie am stärksten betroffen sind. Hier stieg auch die Zahl der Drogentoten um 14%, nachdem der Zugang zu Naloxon erleichtert worden war. Die Autorinnen fanden zudem Hinweise darauf, dass sich die negativen Folgen deutlich abschwächen lassen, wenn geeignete Rehabilitationsprogramme für Drogenabhängige angeboten werden. Sie plädieren daher nicht etwa für eine Einschränkung der Naloxon-Vergabe, sondern vielmehr für eine wirksamere Flankierung durch Behandlungsmaßnahmen für Betroffene.

Das Ergebnis: Im landesweiten Durchschnitt nahmen die durch Opioid-Konsum bedingten Notfälle und Straftaten zu, während die Häufigkeit von tödlichen Überdosen nicht zurückging. Besonders ausgeprägt war der Effekt in den Staaten des Mittleren Westens, die von der Drogenepidemie am stärksten betroffen sind. Hier stieg auch die Zahl der Drogentoten um 14%, nachdem der Zugang zu Naloxon erleichtert worden war. Die Autorinnen fanden zudem Hinweise darauf, dass sich die negativen Folgen deutlich abschwächen lassen, wenn geeignete Rehabilitationsprogramme für Drogenabhängige angeboten werden. Sie plädieren daher nicht etwa für eine Einschränkung der Naloxon-Vergabe, sondern vielmehr für eine wirksamere Flankierung durch Behandlungsmaßnahmen für Betroffene.

Die Kontroverse: Nach der Erstveröffentlichung ihrer Studie ernteten die Autorinnen herbe Kritik und Anfeindungen in den sozialen Netzwerken und per E-Mail. Manche Kritiker warfen ihnen vor, wissenschaftliche Grundsätze missachtet zu haben, oder zweifelten die Herleitung des Wirkungszusammenhangs an. Andere stellten nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern auch die moralische Integrität der Forscherinnen in Frage.

Die Reaktion: Die Autorinnen berücksichtigten sachdienliche Kommentare und erweiterten ihre Analyse um zusätzliche Kontrollen. Das Ergebnis änderte sich dadurch nicht, sondern gewann sogar noch zusätzlich an Plausibilität. Im Gastbeitrag für den IZA Newsroom fassen Jennifer Doleac und Anita Mukherjee ihre Erkenntnisse und Erfahrungen zusammen.

Lesen Sie den vollständigen Beitrag in englischer Sprache:

The moral hazard of life-saving innovations: Naloxone access, opioid abuse, and crime