„Tobias wirft Serkan aus dem Rennen“, fasste der SPIEGEL vor einigen Jahren eine IZA-Studie zusammen, die eine Benachteiligung von Bewerbungen mit türkischen Namen gegenüber identischen Lebensläufen mit deutschen Namen nachgewiesen hatte. Untersuchungen aus den USA belegen ähnliche Nachteile für Stellenbewerber, deren Name typischerweise Menschen mit schwarzer Hautfarbe zugeordnet wird.

Was assoziieren wir mit bestimmten Namen?

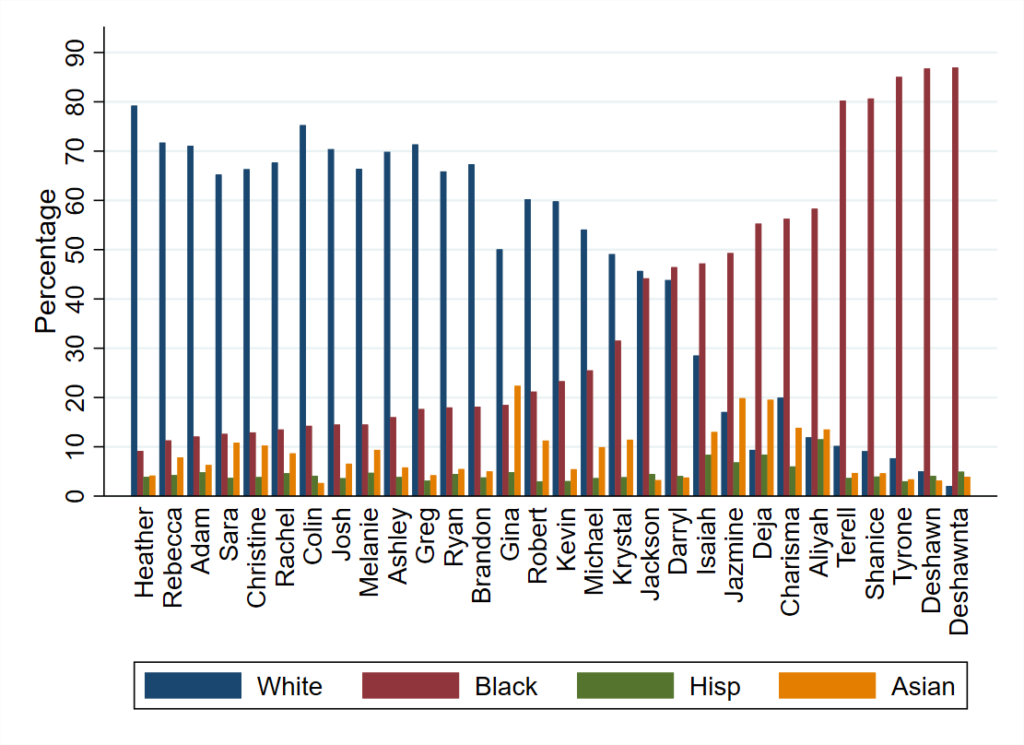

Ein aktuelles IZA-Forschungspapier von Martin Abel und Rulof Burger geht den Gründen für diese Form von ethnischer Diskriminierung nach. In einer repräsentativen Umfrage mit 1.500 Befragten aus allen US-Bundesstaaten ermittelten die Forscher zunächst für 30 verschiedene Vornamen, ob und inwieweit diese mit einer bestimmten ethnischen Gruppe verbunden werden (siehe Abb. 1).

Die Befragung ergab außerdem, dass bei „schwarzen“ Vornamen eher davon ausgegangen wird, dass die betreffende Person in Bezug auf Bildungsstand, Produktivität und nicht-kognitive Fähigkeiten (wie Verantwortungsbewusstsein oder Motivation) unterdurchschnittlich abschneidet. Sogar für ein und denselben Vornamen zeigt sich eine deutliche Diskrepanz, je nachdem mit welcher ethnischen Gruppe dieser assoziiert wird.

Ein Abgleich mit realen Arbeitsproduktivitätsdaten aus einem früheren Experiment zeigte, dass die dort gemessene Produktivitätslücke zwischen Probanden mit schwarzen und weißen Namen von rund neun Prozent in der subjektiven Einschätzung der Befragten um fast das Dreifache (25,2 Prozent) überschätzt wird. Dieser Befund deckt sich mit neuerer verhaltensökonomischer Forschung, nach der Menschen zu übertriebenen Vorstellungen von den Unterschieden zwischen einzelnen gesellschaftlichen Gruppen neigen.

In einem weiteren Schritt mussten die Umfrageteilnehmer fiktive Einstellungsentscheidungen treffen und sich dabei jeweils für einen von zwei Namen entscheiden. Als Anreiz für möglichst ernsthafte Überlegungen erhielten sie einen zusätzlichen Geldbetrag für die Auswahl des tatsächlich produktiveren Arbeitnehmers. Im Ergebnis fiel die Einstellungswahrscheinlichkeit für Stellenbewerber mit „schwarzem“ Namen um 30 Prozentpunkte geringer aus.

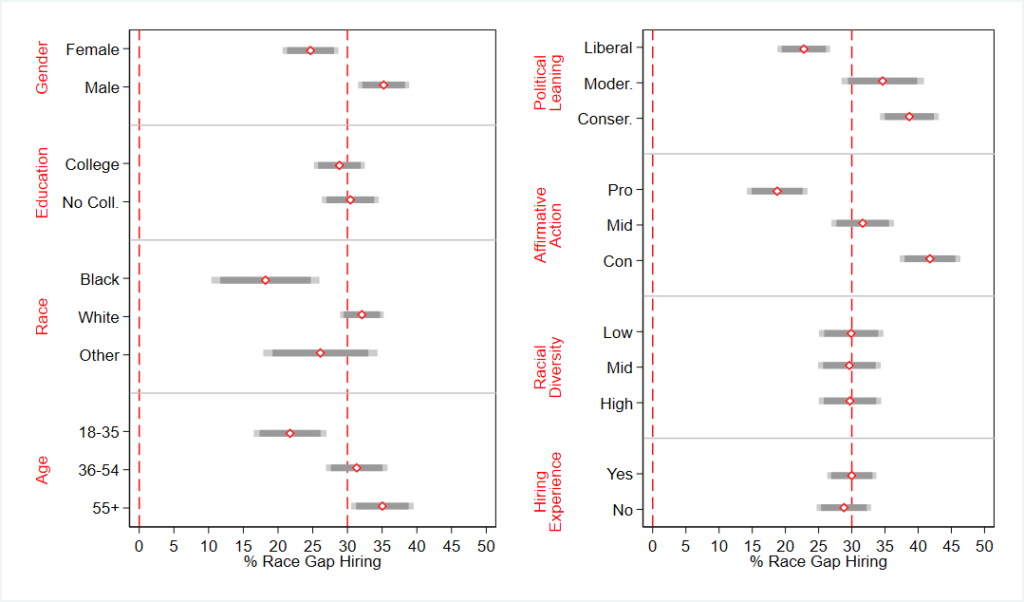

Hier zeigten sich auffällige Unterschiede je nach sozioökonomischem Hintergrund der Befragten: Besonders ausgeprägt war das diskriminierende Verhalten bei männlichen, älteren, weißen und konservativen Umfrageteilnehmern (siehe Abb. 2), während deren Bildungsstand, ethnische Vielfalt am Wohnort oder berufliche Erfahrung mit Personalentscheidungen kaum eine Rolle spielte.

Arbeitgeber nutzen die Hautfarbe als Entscheidungshilfe

Da Personalverantwortliche oft wenig Zeit haben, um Bewerbungen zu sichten, greifen sie auf sogenannte Urteilsheuristiken oder mentale Abkürzungen zurück, die wiederum auf Stereotypen basieren können. Tatsächlich stellen die Forscher fest, dass die Befragten schneller entscheiden und sich sicherer sind, wenn sie die ihnen präsentierten Vornamen eindeutig unterschiedlichen ethnischen Gruppen zuordnen. Musste die Entscheidung innerhalb von zwei Sekunden, also „instinktiver“ getroffen werden, stieg das Ausmaß der Diskriminierung deutlich an – die Lücke in der Einstellungswahrscheinlichkeit für Schwarze und Weiße vergrößerte sich um weitere 25 Prozent. Laut neuerer Forschung aus der Neuropsychologie entscheiden Menschen unter Zeitdruck eher auf Basis leicht abrufbarer Stereotype.

Der größte Unterschied bei der Diskriminierungsneigung zeigt sich bei Befragten, die Quotenregelungen für benachteiligte Minderheiten („Affirmative Action“) befürworten bzw. ablehnen (siehe Abb. 2, oben rechts). Im Gegensatz zu den Gegnern von Affirmative Action reduziert sich bei deren Befürwortern das diskriminierende Verhalten, wenn der Zeitdruck entfällt, also die Entscheidung reflektierter und weniger instinktiv getroffen wird.

Inwieweit der langfristige wirtschaftliche Erfolg eines Menschen vom Vornamen abhängt, ist bislang nicht wissenschaftlich nachgewiesen. Eine aktuelle Studie aus den USA deutet darauf hin, dass der Einfluss von Namen abnimmt, je mehr Informationen über den Menschen verfügbar sind. Andere Forschungsergebnisse lassen hingegen vermuten, dass Vorurteile die Bereitschaft hemmen, überhaupt mehr über die jeweilige Person erfahren zu wollen – also sie beispielsweise zum Vorstellungsgespräch oder zur Wohnungsbesichtigung einzuladen. Wie das neue IZA-Forschungspapier zeigt, behindern Vorurteile zudem die Fähigkeit, aus eigenen Erfahrungen zu lernen.