Das Homeoffice ist momentan in aller Munde. Aufgrund der Corona-Pandemie haben zahlreiche Beschäftigte in Deutschland ihren Arbeitsplatz vorübergehend nach Hause verlegt, um soziale Kontakte weitestgehend zu vermeiden. Für viele Eltern wäre die Kinderbetreuung bei geschlossenen Schulen und Kitas ohnehin gar nicht anders zu gewährleisten.

Schon wird gemutmaßt, der Homeoffice-Boom könnte auch nach Corona anhalten, zumal er den bislang an der Präsenzkultur festhaltenden Arbeitgebern vor Augen führe, dass von zu Hause aus mindestens ebenso produktiv gearbeitet werden könne. Auch viele Beschäftigte könnten auf den Homeoffice-Geschmack gekommen sein – geeignete Kinderbetreuung und schnelles Internet vorausgesetzt. Und schließlich würden die eingesparten Pendelwege und -zeiten der Umwelt wie auch der Freizeit zugutekommen.

Mehrheit bevorzugt den betrieblichen Arbeitsplatz

Allerdings ist Skepsis angebracht, ob sich die Telearbeit im großen Stil halten wird. In einer Beschäftigtenbefragung zu „Wünschen und Einstellungen zu mobilem Arbeiten und Homeoffice“ gab von den Beschäftigten, die zum Befragungszeitpunkt (Juni 2019) nicht im Homeoffice arbeiteten, nur eine Minderheit von etwa 38 Prozent an, dass sie dies gerne tun würden. Von der Mehrheit, die dem Homeoffice ablehnend gegenüberstand, gaben mehr als 60 Prozent an, dass ihnen der persönliche Kontakt mit Kollegen oder die Trennung von Arbeit und Privatleben sehr wichtig seien. Diese Einstellung dürfte sich auch durch die Corona-Erfahrung nicht grundlegend geändert haben. Im Gegenteil: Manch einer wird die genannten Vorzüge des betrieblichen Arbeitsplatzes gerade besonders vermissen.

Unabhängig davon, ob die Heimarbeit vom Arbeitgeber erlaubt oder vom Mitarbeiter gewünscht ist, stellt sich die Frage, wie viele berufliche Tätigkeiten sich überhaupt realistisch von zu Hause aus erledigen lassen. Eine aktuelle Untersuchung auf Basis der Daten der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018 beziffert das Homeoffice-Potenzial aller Beschäftigten in Deutschland auf etwa 56 Prozent. Mehr als die Hälfte der beruflichen Tätigkeiten könnten demnach in den eigenen vier Wänden ausgeübt werden. Allerdings sei weniger als die Hälfte dieses Potenzials in der Vor-Corona-Zeit ausgeschöpft worden.

Eine Frage der Definition

Auf den ersten Blick erscheint das Potenzial erstaunlich hoch, wenn man an die vielen Nicht-Büroarbeitsplätze etwa im produzierenden Gewerbe, in der Gastronomie, im Einzelhandel oder in der Pflege denkt. Es stellt sich also zunächst eine Definitionsfrage: Geht es darum, dass gewisse Tätigkeiten gelegentlich in einem geringen Umfang auch von zu Hause aus erledigt werden können? Oder besteht ein echtes „Potenzial für Homeoffice“ erst dann, wenn der Arbeitsplatz vollständig und dauerhaft nach Hause verlegt werden kann?

Die BIBB/BauA-Befragung beinhaltet die Frage, ob für den Betrieb „wenn auch nur gelegentlich“ von zu Hause aus gearbeitet wurde. Etwa 11,1 Prozent der Beschäftigten gaben an, für ihren Betrieb „häufig“ oder gar „immer“ von zu Hause aus zu arbeiten, etwa jeder vierte Beschäftigte zumindest „selten“. Die übrigen drei Viertel, die „nie“ zu Hause arbeiten, wurden dann gefragt, ob ein Angebot des Betriebs angenommen würde, dies „zeitweise“ zu tun. Nur wenn die Antwortoption gewählt wurde, dass dies bei der Arbeit „nicht möglich“ sei, wird angenommen, dass bei der betreffenden Tätigkeit kein Homeoffice-Potenzial vorliegt. Für den Rest wird unterstellt, dass Homeoffice prinzipiell möglich wäre. Zusammen mit denjenigen Beschäftigten, die ohnehin zumindest gelegentlich zu Hause arbeiten, ergeben sich die besagten 56 Prozent.

Ausschlusskriterien für Heimarbeit

Dieser hohe Anteil dürfte allerdings eher die Obergrenze des Potenzials für Heimarbeit darstellen – und auch nur dann, wenn das gelegentliche Arbeiten außerhalb des Betriebs mit einbezogen wird. Um zu ermitteln, ob berufliche Aufgaben dauerhaft und vor allem auch in ihren Kerntätigkeiten im Homeoffice denkbar sind, bietet es sich an, die mit der aktuellen Beschäftigung einhergehenden Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen genauer zu untersuchen. Die BIBB/BauA-Erwerbstätigenbefragung erhebt beispielsweise ebenfalls, ob

- die Arbeitszeit überwiegend im Freien verbracht wird,

- die Tätigkeit nie die Nutzung eines Computers umfasst,

- die befragte Person angab, dass bei ihrer Arbeit mindestens eine Tätigkeit oder Bedingung aus einer Liste von insgesamt neun Tätigkeiten und zehn Arbeitsbedingungen „häufig“ vorkommt, die plausibel nicht von zu Hause aus möglich sind. Dazu zählen beispielsweise das „Herstellen, Produzieren von Waren und Gütern“, das „Bewirten, Beherbergen, Speisen bereiten“, das „Arbeiten mit Öl, Fett, Schmutz, Dreck“ oder auch der „Umgang mit Mikroorganismen wie Krankheitserregern, Bakterien, Schimmelpilzen oder Viren“.

Geht man davon aus, dass diese Arten von Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen in aller Regel mit Heimarbeit inkompatibel sind, kommen nur 16,6 Prozent der Beschäftigungsverhältnisse für eine Verlagerung ins Homeoffice in Frage. Es könnte also nur jeder sechste Beschäftigte häufiger oder regelmäßig von zu Hause aus arbeiten. Dieser relativ niedrige Wert liegt kaum über dem aktuellen Anteil der häufigen und permanenten Heimarbeiter und dürfte eher die Untergrenze darstellen. Die Spannbreite des Telearbeit-Potenzials ist also sehr groß, je nachdem wie eng die Definition der Homeoffice-Nutzung in Bezug auf Umfang und Häufigkeit gefasst ist.

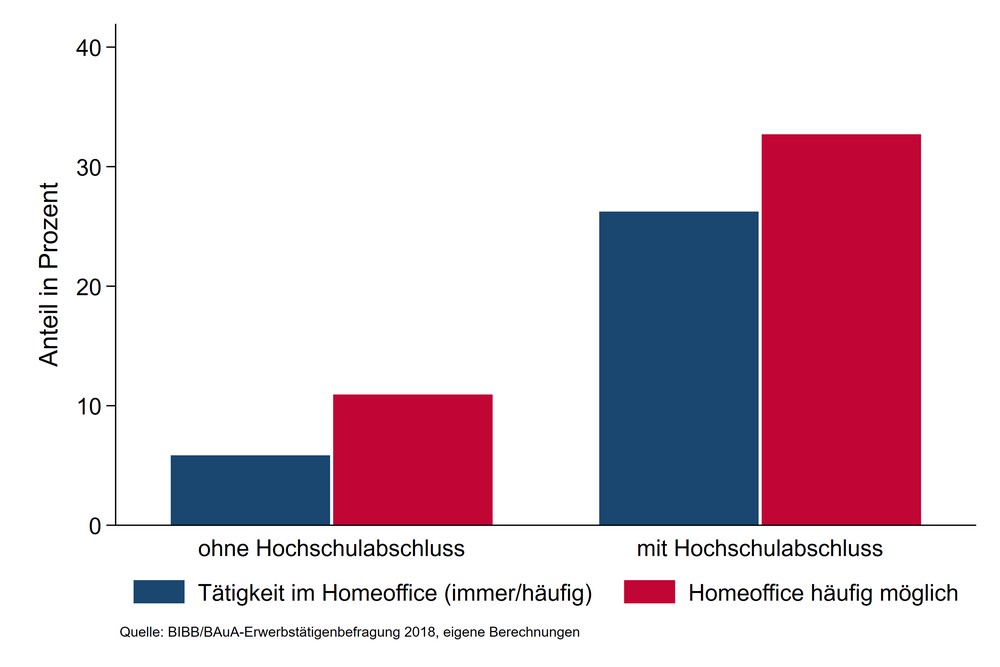

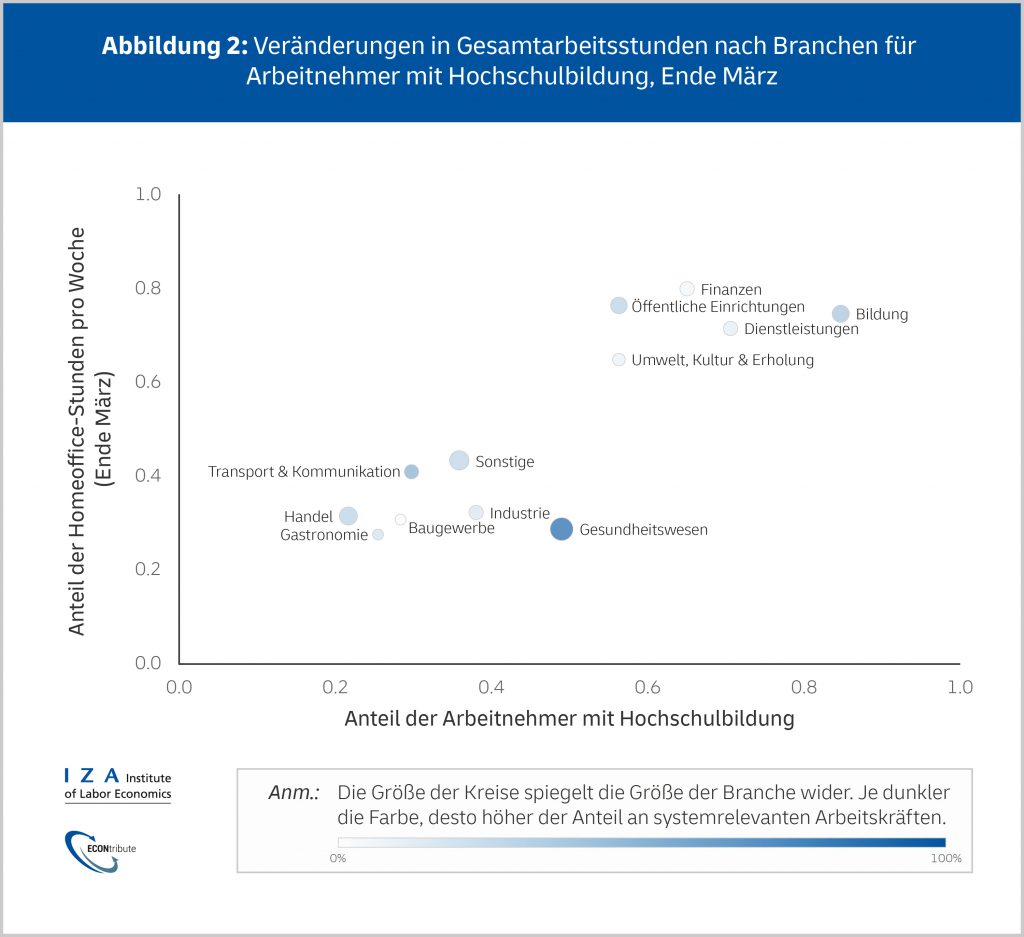

Große Unterschiede nach Bildung und Region

Zudem zeigen sich deutliche Unterschiede je nach Bildungsgrad: Für die Gruppe der Beschäftigten ohne Hochschulabschluss, von denen nur 5,8 Prozent angaben, häufig oder immer von zu Hause aus zu arbeiten, ließe sich der Anteil auf maximal 11 Prozent erhöhen. Bei den Universitäts- oder Fachhochschulabsolventen wäre eine Steigerung der Homeoffice-Nutzung von 26,2 Prozent auf rund ein Drittel möglich. Das bedeutet umgekehrt: Für zwei Drittel der Hochgebildeten käme das Homeoffice, wenn überhaupt, nur gelegentlich als Alternative in Frage.

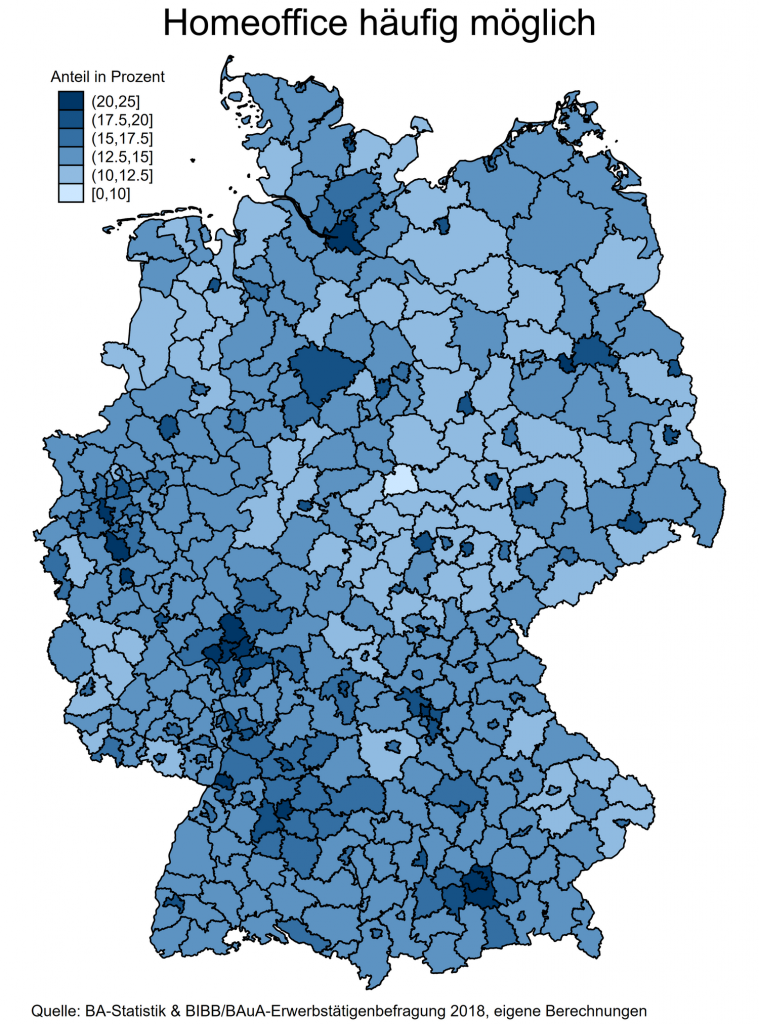

Auch geografisch ist das Homeoffice-Potenzial sehr unterschiedlich ausgeprägt – mit bis zu 20 bis 25 Prozent der Beschäftigten in den Ballungszentren und deutlich geringeren Werten in den ländlichen Regionen.

Diese Hürden dürften auf absehbare Zeit nicht fallen, selbst wenn sich die generellen Einstellungen zum Homeoffice durch die Krise nachhaltig ändern sollten. Mittelfristig ist aber durchaus denkbar, dass rezessionsbedingte strukturelle Anpassungen zulasten des produzierenden Gewerbes oder beschleunigte technologische Innovationen den Anteil von Tätigkeiten, die sich für mobiles Arbeiten eignen, steigern könnten – wenn sich beispielsweise automatisierte Produktionsabläufe in Zukunft auch vom heimischen Computer aus steuern und überwachen lassen.

Weitere Details zur Studie finden Sie

Weitere Details zur Studie finden Sie