Mit Prämien- oder Bonusvereinbarungen wollen viele Unternehmen ihre Mitarbeiter motivieren, gesetzte Ziele zu erreichen und ihre Produktivität zu steigern. Dass solche finanziellen Anreize funktionieren, ist empirisch vielfach belegt. Kaum untersucht ist dagegen bislang, wie sich unterschiedliche Vertragsformulierungen zur „variablen Vergütung“ auswirken.

Mit Prämien- oder Bonusvereinbarungen wollen viele Unternehmen ihre Mitarbeiter motivieren, gesetzte Ziele zu erreichen und ihre Produktivität zu steigern. Dass solche finanziellen Anreize funktionieren, ist empirisch vielfach belegt. Kaum untersucht ist dagegen bislang, wie sich unterschiedliche Vertragsformulierungen zur „variablen Vergütung“ auswirken.

Ein aktueller IZA World of Labor Artikel von Daniele Nosenzo (Universität Nottingham) zeigt, dass leistungsorientierte Vergütungsvereinbarungen – rein ökonomisch betrachtet – effektiver wirken, wenn sie als Sanktionen statt als Boni formuliert werden. Solche „Malus-Vereinbarungen“ sehen vor, dass Mitarbeiter einen Teil ihres (höheren) Grundgehalts wieder abtreten, wenn bestimmte Ziele nicht erreicht werden.

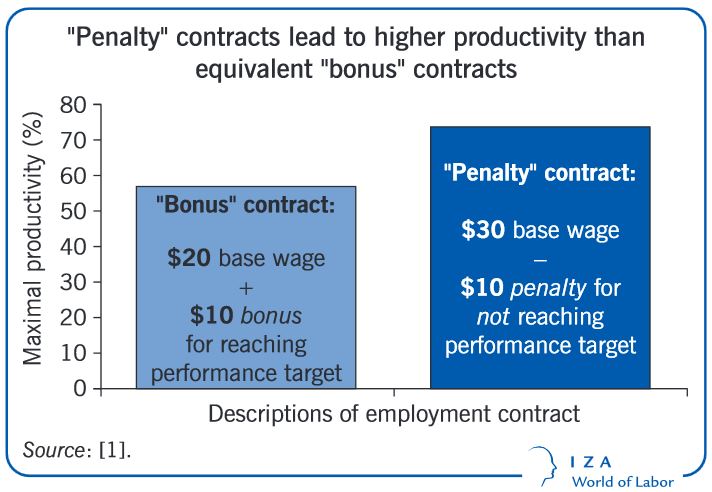

Die unterschiedliche Wirkung macht Nosenzo anhand der Resultate eines Experiments mit einer Gruppe von MBA-Studenten deutlich. Als Mitarbeiter eines fiktiven Unternehmens wurden den Probanden unterschiedliche Vergütungsvereinbarungen zugelost. Teilnehmer in der „Bonus-Gruppe“ erhielten eine Grundvergütung von 20 Dollar mit Aussicht auf weitere 10 Dollar, wenn das vom Unternehmen angestrebte Produktionsziel erreicht wurde. In der „Malus-Gruppe“ bekamen die Studenten 30 Dollar, von denen jedoch bei Nichterreichung des Leistungsziels 10 Dollar wieder abgezogen wurden.

Objektiv betrachtet sind beide Vereinbarungen gleichwertig, denn die Arbeitnehmer erhalten in beiden Fällen 30 Dollar, wenn das Ziel erreicht wird, bzw. 20 Dollar, wenn es verfehlt wird. Der einzige Unterschied lag in der Formulierung: Im ersten Fall wurde der finanzielle Anreiz als Belohnung, im zweiten als Strafe beschrieben. Die Ergebnisse des Experiments sind eindeutig: Trotz der wirtschaftlichen Gleichwertigkeit beider Verträge arbeiteten die Studenten in der „Malus-Gruppe“ rund 17 Prozent produktiver als die Mitglieder der „Bonus-Gruppe“.

Auch verschiedene Feldstudien bestätigen, dass die Mitarbeiterproduktivität steigt, wenn leistungsbezogene Arbeitsverträge die negativen Folgen einer Zielverfehlung betonen, statt auf positive Folgen wie Prämien oder Boni hinzuweisen. Die Forscher erklären dieses Verhalten mit dem Phänomen der „Verlustaversion“: Die Angst davor, etwas einmal Gewonnenes wieder aufgeben zu müssen, überwiegt den Anreiz, etwas Neues hinzu zu gewinnen. Dieser Logik folgend sollten Unternehmen durch eine einfache Anpassung ihre Arbeitsverträge die Produktivität ihrer Mitarbeiter steigern können.

Doch Nosenzo weist auch auf die Probleme und „versteckten Kosten“ solcher Malus-Vereinbarungen hin. Arbeitnehmer stehen Sanktionen in der Regel kritisch gegenüber und werden sich ihre Zustimmung in Vertragsverhandlungen teuer erkaufen lassen. Zudem werden Malus-Vereinbarungen als unfair und kontrollierend wahrgenommen, was das Vertrauensverhältnis im Unternehmen nachhaltig stören kann. Produktivitätsverluste bis hin zu betrügerischem oder korruptem Verhalten können die Folge sein.

Daher rät Nosenzo, die Formulierungen zur variablen Vergütung bestenfalls vorsichtig anzupassen und genau zu beobachten, inwieweit die Arbeitnehmer die Vereinbarung als fair empfinden und welche Auswirkungen sich auf das Arbeitsklima ergeben. Denn nur wenn Arbeitnehmer die leistungsorientierte Bezahlung mittrügen, könnten sich dauerhaft positive Produktivitätseffekte für das Unternehmen einstellen.

Ohnehin ist die Verwendung von Malus-Vereinbarungen in Deutschland rechtlich nur stark eingeschränkt möglich. So hat das Landesarbeitsgericht Hamm im Jahr 2010 eine Malus-Vereinbarung für unwirksam erklärt, weil Arbeitgeber laut Urteilsbegründung dadurch ihr eigenes wirtschaftliches Risiko auf die Angestellten abwälzen würden.