Um das Bevölkerungswachstum zu kontrollieren und die Wirtschaft anzukurbeln, führte China im Jahr 1980 eine rigorose Ein-Kind-Politik ein, die durch ein System aus Strafen, Anreizen und Propaganda über drei Jahrzehnte lang aufrechterhalten wurde.

Die fatalen Folgen für Arbeitsmarkt und soziale Sicherung hat eine IZA-Studie bereits 2016 anschaulich dargestellt. Deren Autoren kamen zu dem Schluss, die damals gerade eingeführte Zwei-Kind-Politik sei voraussichtlich „too little, too late“, um die rasante Überalterung der Bevölkerung aufzuhalten.

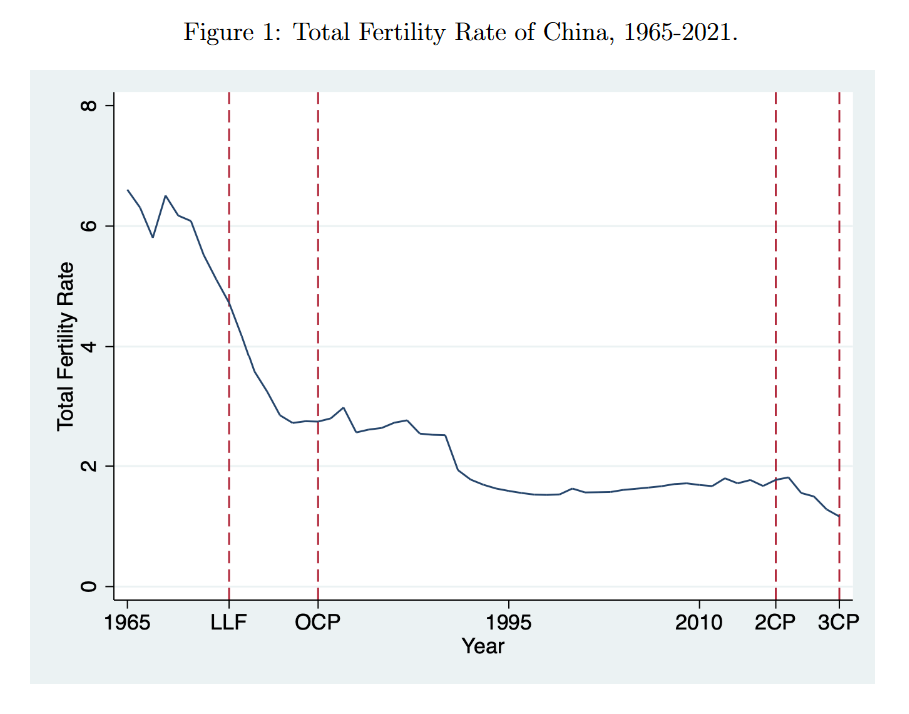

Seit 2021 gilt nun sogar eine Drei-Kind-Politik, doch auch deren förderliche Wirkung auf die Geburtenrate dürfte begrenzt sein. Denn eine aktuelle IZA-Studie belegt, dass die kulturelle Norm der „Kleinfamilie“ inzwischen tief in der chinesischen Gesellschaft verankert ist.

Die Autorinnen untersuchten die Fertilitätsentscheidungen von Chinesinnen, die in die USA eingewandert sind, wo die Kinderzahl bekanntlich nicht reglementiert ist. Das Ergebnis zeigt, dass sich das Aufwachsen unter der Ein-Kind-Politik negativ auf die Anzahl eigener Kinder auswirkt – und zwar unabhängig davon, ob die betreffenden Frauen selbst Einzelkinder waren oder nicht.

Um andere Einflussfaktoren auszuschließen, berücksichtigten die Forscherinnen auch etwaige Anpassungsmuster an die Kultur des Gastlandes sowie den Bildungsstand der Frauen und verglichen diese mit Einwandererinnen aus anderen asiatischen Regionen.

So ließ sich ein kausaler Effekt beziffern: Chinesinnen, die im Alter von 6 bis 30 Jahren die Ein-Kind-Politik miterlebt haben, bekommen im Schnitt sieben Prozent weniger Kinder als vergleichbare Frauen ohne diese Erfahrung.

Die Autorinnen schließen daraus, dass auch eine weitere Lockerung der chinesischen Familienpolitik die sinkende Geburtenrate (siehe Grafik) nicht umkehren könne. Denn verfestigte kulturelle Normen seien, wenn überhaupt, nur über einen sehr langen Zeitraum veränderbar.