Was auf den ersten Blick trivial erscheinen mag, hat für die Arbeitsmarktforschung wichtige Implikationen: Löhne und Gehälter bestehen häufig aus runden Zahlen. Das bedeutet, sie bilden nicht – wie von ökonomischen Modellen klassischerweise angenommen – exakt den Mehrwert ab, den die Arbeitskraft dem Unternehmen bietet.

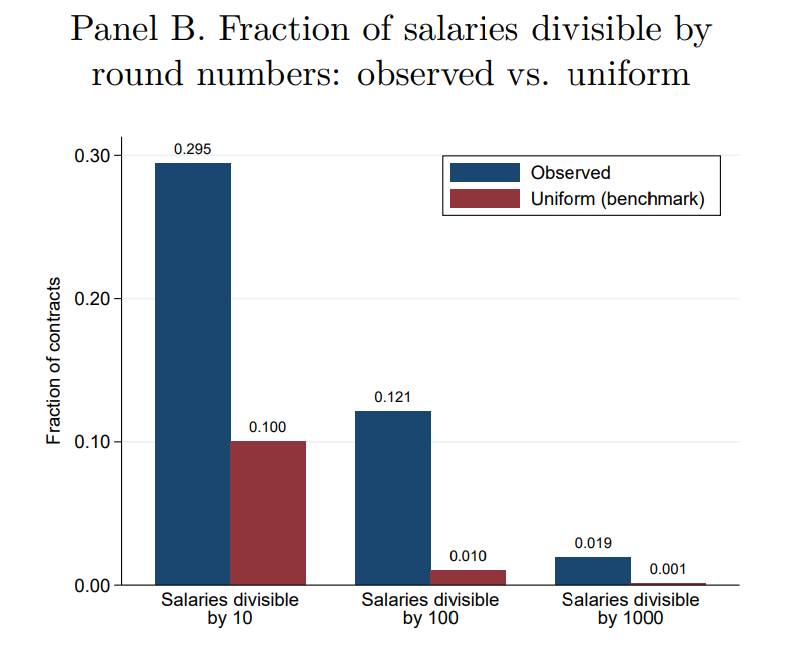

In einem aktuellen IZA-Forschungspapier untersucht Germán Reyes über 200 Millionen Arbeitsverträge in Brasilien, die in den Jahren 2003 bis 2017 abgeschlossen wurden. Seine Analyse zeigt, dass die monatlichen Gehaltsbeträge überproportional oft durch 10, 100 oder 1000 teilbar sind (siehe Grafik).

Eine mögliche Erklärung könnte darin bestehen, dass Arbeitgeber gezielt den so genannten „Left-Digit-Bias-Effekt“ ausnutzen: Da die linke Ziffer einer Zahlenfolge psychologisch ein höheres Gewicht hat, wirkt ein Monatsgehalt von 3.000 Euro beispielsweise deutlich höher als 2.985, aber kaum geringer als 3.015 Euro.

Vor allem kleine Unternehmen rechnen öfter „Pi mal Daumen“

Sollte also ein strategisches Kalkül der Arbeitgeber dahinterstecken, müsste diese Praxis vor allem von besonders professionell agierenden Unternehmen angewandt werden. Tatsächlich zeigt sich in den Daten jedoch das Gegenteil: Vor allem kleine, jüngere Firmen ohne eigene Personalabteilung und mit geringer qualifiziertem Management greifen auf runde Zahlen zurück, sowohl bei den vereinbarten Einstiegsgehältern als auch bei Gehaltserhöhungen.

Diese empirische Beobachtung stützt Reyes‘ theoretisches Modell, nach dem es für Unternehmen schlicht weniger kostspielig ist, ein angemessenes Gehalt grob zu schätzen, als den „optimalen“ Betrag anhand der Produktivität der Beschäftigten im Detail zu berechnen. Langfristig ergeben sich daraus offenbar eher Nachteile: Unternehmen mit runden Gehältern haben im Schnitt eine höhere Mitarbeiterfluktuation, wachsen langsamer und scheitern häufiger.