Kinder, die in Armut aufwachsen, bleiben häufig auch als Erwachsene arm. Die Wahrscheinlichkeit unterscheidet sich jedoch deutlich zwischen den reichen Industrienationen, wie ein aktuelles IZA-Forschungspapier von Zachary Parolin, Rafael Pintro Schmitt, Gøsta Esping-Andersen und Peter Fallesen veranschaulicht.

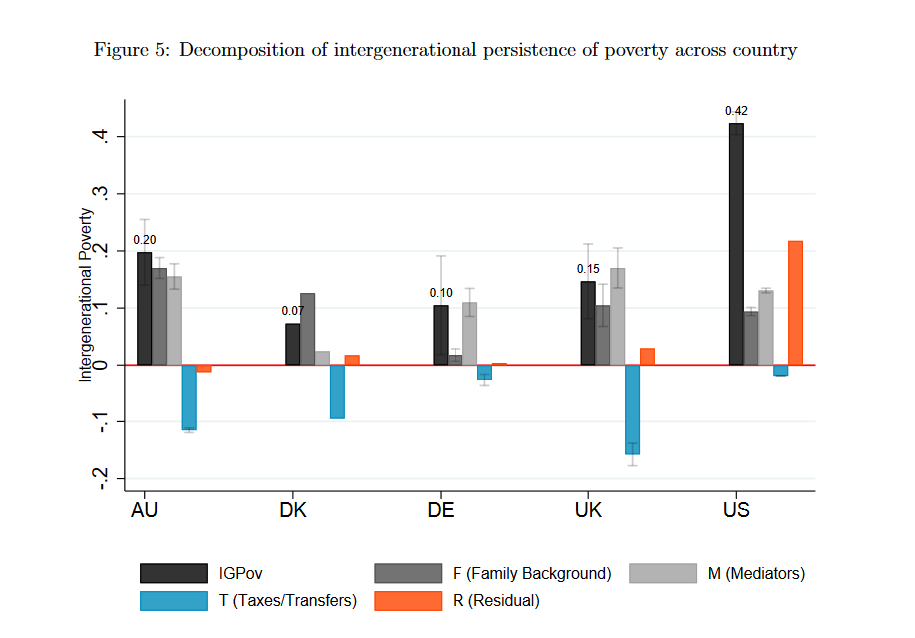

Die Forscher vergleichen die USA, Großbritannien, Australien, Deutschland und Dänemark: Das Risiko einer Verfestigung der Armut über Generationen hinweg ist in den USA viermal größer als in Deutschland oder Dänemark und mindestens doppelt so hoch wie in Australien oder dem Vereinigten Königreich. Wie die Grafik zeigt, bedeutet durchgängige Armut im Kindesalter eine um 42 Prozentpunkte erhöhte Wahrscheinlichkeit, auch im jungen Erwachsenenalter von 25 bis 35 Jahren Armut zu erleiden.

Die Autoren schlüsseln den Gesamtwert in verschiedene Komponenten auf. Bemerkenswert aus deutscher Sicht: Der Analyse zufolge spielt der familiäre Hintergrund (dunkelgrauer Balken), also etwa Bildungsstand und Erwerbstätigkeit der Eltern, hierzulande eine vergleichsweise geringe Rolle. Allerdings bezieht sich die Studie allein auf die Persistenz von Armut, nicht den sozialen Aufstieg insgesamt.

Unter den „Mediationseffekten“ (hellgrau) sind verschiedene Faktoren zusammengefasst, die erst nach der Kindheit zum Tragen kommen und zum Teil mit dem sozioökonomischen Hintergrund zusammenhängen, beispielsweise Bildungszugang, Arbeitsmarkterfolg sowie die familiäre Situation im Erwachsenenalter.

Der blaue Balken zeigt an, in welchem Maße steuerliche Begünstigung oder sozialstaatliche Transferleistungen das Armutsrisiko senken helfen. Orange eingezeichnet ist schließlich der Restwert, der sich aus verschiedenen unbeobachtbaren oder schwer zu messenden Faktoren ergibt.

Ein Grund dafür, dass dieser Wert in den USA besonders hoch ausfällt, könnte nach Einschätzung der Forscher in der großen sozialen Ungleichheit beim Vermögen (das im Gegensatz zum Einkommen nicht systematisch erfasst wird) sowie beim Zugang zu Gesundheitsleistungen liegen. Ethnische Diskriminierung oder der Einfluss des Wohnumfeldes spielen der Studie zufolge keine maßgebliche Rolle.

Die aus Sicht der Autoren entscheidende Erkenntnis ist, dass staatliche Leistungen in den USA kaum einen Beitrag dazu leisten, der Persistenz von Armut entgegenzuwirken. Hätten die USA einen Sozialstaat nach britischem Vorbild, würde sich die Chance auf einen Aufstieg aus der Armut heraus um rund ein Drittel verbessern.