Von Brigitte Hochmuth, Britta Kohlbrecher, Christian Merkl und Hermann Gartner

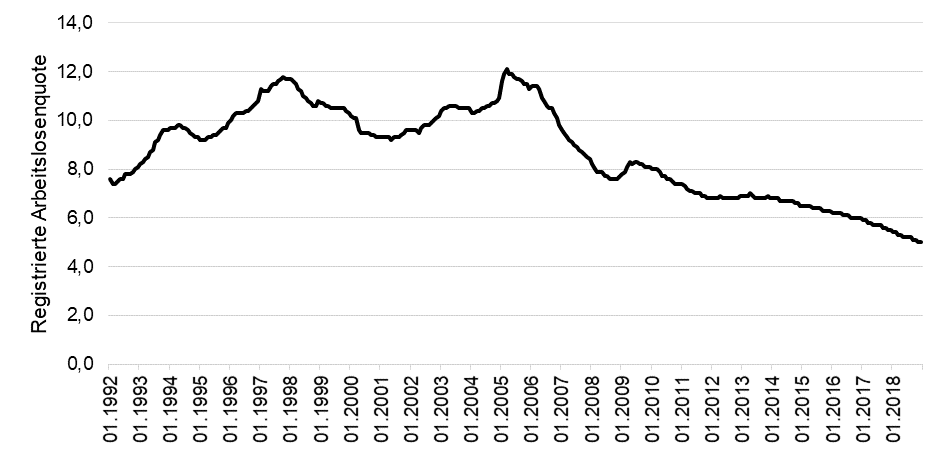

Vor 15 Jahren bekam Deutschland die Hartz-Reformen verschrieben. Seitdem ist die Arbeitslosigkeit deutlich gesunken (siehe Abbildung 1). Hartz IV war eine Reform des Arbeitslosenunterstützungssystems und hat die Transferzahlungen für Langzeitarbeitslose im Durchschnitt reduziert. Makroökonomen sind sich zwar einig, dass dadurch die gesamtwirtschaftliche Arbeitslosigkeit gesunken ist – allerdings nicht, um wie viel.

Zur Quantifizierung der makroökonomischen Effekte von Hartz IV sind Simulationsstudien notwendig. Die bisherigen Arbeiten kommen jedoch zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen: Launov und Wälde (2013), Krebs und Scheffel (2013) und Krause und Uhlig (2012) analysieren, wie sich die Wahrscheinlichkeit, aus Arbeitslosigkeit in Beschäftigung zu wechseln, gesamtwirtschaftlich durch die Hartz IV-Reform geändert hat. Bei Launov und Wälde reduzierte Hartz IV die Arbeitslosigkeit lediglich um 0,1 Prozentpunkte, bei Krause und Uhlig hingegen um 2,8 Prozentpunkte. Eine wichtige Ursache für die unterschiedlichen Ergebnisse der Studien ist, dass jeweils ein anderer Rückgang der Lohnersatzquote für Langzeitarbeitslose unterstellt wurde, welcher aufgrund komplexer institutioneller Regelungen schwer zu bemessen ist.

In unserer Studie gehen wir einen anderen Weg und schlagen ein makroökonomisches Modell vor, das zwischen Partial- und Gleichgewichtseffekten unterscheidet: Als Partialeffekt bezeichnen wir direkte Auswirkungen der Reform auf Individualebene, also auf das Verhalten von Personen und Betrieben. Durch niedrigere Lohnersatzleistungen sind Arbeitssuchende zu mehr Konzessionen gegenüber Arbeitgebern bereit, z.B. in Form von geringeren Lohnforderungen. Bewerber werden dadurch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eingestellt. Diese Wahrscheinlichkeit wird auch als Selektionsrate bezeichnet.

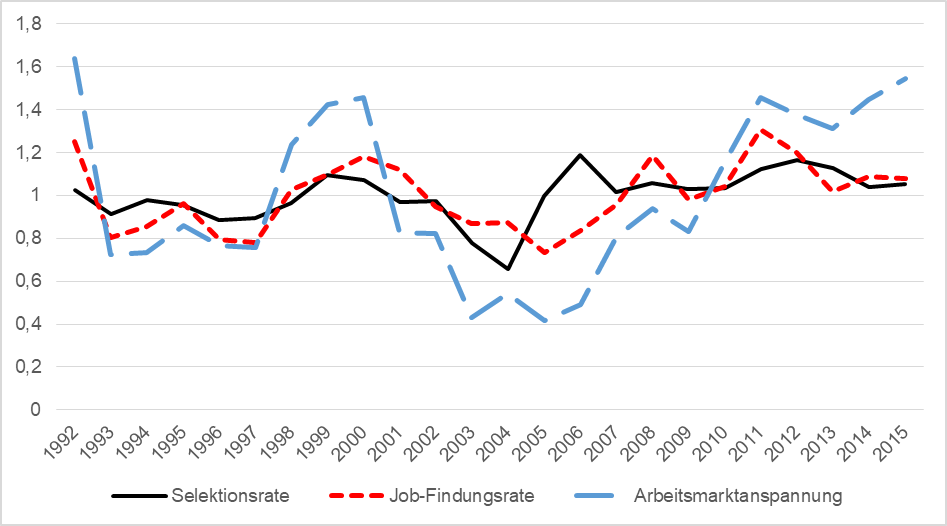

Wir messen die Selektionsrate mit Daten der IAB-Stellenerhebung als den Anteil von geeigneten Bewerbern, die von Betrieben eingestellt werden. Damit konstruieren wir ein empirisches Maß für die Einstellungsstandards von Firmen über die Zeit und zeigen, wie wichtig Selektion über den Konjunkturzyklus ist. Darüber hinaus können wir anhand der Reaktion der Selektionsrate den Partialeffekt der Hartz-IV Reform in den Daten schätzen. Dieser Ansatz hat drei Vorteile: Erstens verzeichnet die Selektionsrate im Gegensatz zur Job-Findungsrate (der Wahrscheinlichkeit, dass Arbeitslose in Beschäftigung wechseln) im Jahr 2005 keinen Strukturbruch. Zweitens wird die Selektionsrate nicht direkt durch die vorhergegangene Hartz III-Reform beeinflusst. Drittens messen wir die Partialwirkung der Reform direkt, anstatt eine bestimmte Absenkung der Lohnersatzquote zu unterstellen.

Abbildung 2 illustriert, dass die Selektionsrate in Aufschwüngen größer ist als in Abschwüngen, wobei die Konjunktur am Arbeitsmarkt durch die Arbeitsmarktanspannung (die Zahl der offenen Stellen pro Arbeitslosen) dargestellt wird. Außerdem ist zum Zeitpunkt der Reform die Selektionsrate deutlich gestiegen (auch nach Herausrechnung von Konjunktureffekten). Die Änderungen der Selektionsrate schätzen wir ökonometrisch auf verschiedenen Aggregationsebenen und speisen diese Informationen in unser Modell ein. Der Partialeffekt senkte laut unserem gesamtwirtschaftlichen Modell die Arbeitslosenquote um ca. einen Prozentpunkt.

Der Partialeffekt erzählt aber nur einen Teil der Geschichte. Hinzu kommt ein Gleichgewichtseffekt: Wenn Arbeitslose verstärkt zu Konzessionen bereit sind, reagieren Betriebe auch darauf, indem sie zusätzliche Stellen schaffen. Wenn es insgesamt mehr offene Stellen gibt, erhöht sich die Chance für Arbeitssuchende, einen Kontakt zu einer suchenden Firma zu bekommen. Durch den Anstieg der Selektionsrate steigt wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kontakt zu einer Einstellung führt (Partialeffekt). Anhand des Verhältnisses von Job-Findungsrate und Selektionsrate im Konjunkturverlauf bestimmen wir die relative Bedeutung des Partial- und Gleichgewichtseffekts. In unserer Modellsimulation ist der zusätzliche Gleichgewichtseffekt ähnlich groß wie der Partialeffekt. Die Arbeitslosenquote sank gemäß unserer Modellsimulation durch die Hartz IV-Reform um insgesamt gut 2 Prozentpunkte – dies entspricht rund einer Million zusätzlicher Arbeitsplätze.

Unsere Ergebnisse stimmen mit dem Partialeffekt von Price (2018) überein, der diesen kausal auf Basis mikroökonometrischer Schätzungen bestimmt. Darüber hinaus kann unser Modell auch die Verschiebung der sogenannten Beveridge-Kurve (der gemeinsamen Bewegung von offenen Stellen und Arbeitslosigkeit) in den Folgejahren der Hartz IV-Reform abbilden. Insgesamt liefert unser Ansatz eine Untergrenze für die gesamtwirtschaftliche Wirkung von Hartz IV, da durch die Reform auch Entlassungen zurückgegangen sind (siehe Klinger und Weber (2016) und Hartung, Jung und Kuhn (2018)), die wir in unserem Modell nicht berücksichtigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die makroökonomischen Effekte der Hartz IV-Reform auf die Arbeitslosigkeit in Deutschland erheblich waren. Die Reform ist für mindestens eine Million zusätzlicher Arbeitsplätze verantwortlich. Unser Papier trifft aber nur Aussagen zu den positiven Wirkungen von Hartz IV. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die Analyse der normativen Aspekte.