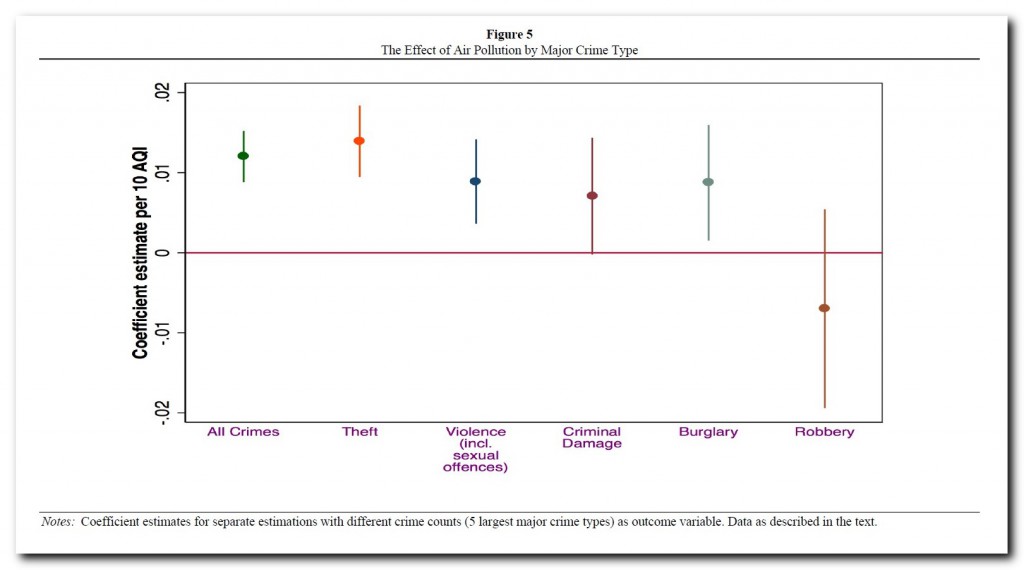

In der Metropole London kommt es an Tagen mit hoher Schadstoffbelastung häufiger zu Verbrechen. Dass es sich dabei um einen kausalen Zusammenhang und keine bloße Korrelation handelt, hat ein Forscherteam der London School of Economics in einer aktuellen Studie belegt, die jetzt als IZA Discussion Paper erschienen ist. Demnach nehmen bei stärkerer Luftverschmutzung vor allem kleinere Delikte wie Laden- und Taschendiebstahl zu, während sich für Tötungsdelikte und andere schwere Straftaten keine signifikanten Effekte nachweisen lassen.

Für die Gesamtkriminalität ergibt sich ein Anstieg um 0,9 Prozent, wenn sich der Luftqualitätsindex (AQI) um zehn Punkte erhöht. An Tagen mit besonders hoher Schadstoffbelastung (AQI = 103,6) ist die Kriminalitätsrate somit um 8,4 Prozentpunkte höher als an Tagen mit der niedrigsten gemessenen Schadstoffbelastung (AQI = 9,3). Bereits eine leicht erhöhte Luftverschmutzung (AQI über 35), wie sie etwa an jedem vierten Tag auftritt, führt zu 2,8 Prozent mehr Straftaten. Von der Größenordnung her entspricht der Effekt einer um neun Prozent verringerten Polizeipräsenz.

„Unsere Ergebnisse legen nahe, dass eine Verbesserung der Luftqualität in Großstädten nicht nur gesundheitsförderlich wäre, sondern auch eine kosteneffektive Methode sein könnte, um Verbrechen einzudämmen“, folgert der Umweltökonom Sefi Roth, der die Studie gemeinsam mit Malvina Bondy und Lutz Sager verfasst hat. Auch wenn sich der Effekt primär auf Bagatelldelikte beschränke, könne die Polizei auf diese Weise in die Lage versetzt werden, sich intensiver auf die Bekämpfung schwerer Straftaten zu konzentrieren.

Für ihre Analyse werteten die Forscher 1,8 Millionen Straftaten über einen Zeitraum von zwei Jahren aus und verglichen sie mit Daten zur Veränderung der Luftqualität in den einzelnen Stadtbezirken. Dabei berücksichtigten sie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Niederschlagsmenge sowie die jeweiligen Wochentage und Jahreszeiten. Um andere Einflussfaktoren auszuschließen, nutzten sie außerdem den Umstand, dass sich die Schadstoffe je nach Windrichtung zufällig über das Stadtgebiet verteilen.

Für ihre Analyse werteten die Forscher 1,8 Millionen Straftaten über einen Zeitraum von zwei Jahren aus und verglichen sie mit Daten zur Veränderung der Luftqualität in den einzelnen Stadtbezirken. Dabei berücksichtigten sie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Niederschlagsmenge sowie die jeweiligen Wochentage und Jahreszeiten. Um andere Einflussfaktoren auszuschließen, nutzten sie außerdem den Umstand, dass sich die Schadstoffe je nach Windrichtung zufällig über das Stadtgebiet verteilen.

Als mögliche Ursache für den Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und Kriminalität nennen die Studienautoren den Anstieg des Stresshormons Cortisol bei hoher Schadstoffbelastung. Die Forscher gehen davon aus, dass sich ihre Ergebnisse auch auf andere Großstädte übertragen lassen, die gleichermaßen unter schlechter Luftqualität und hohen Kriminalitätsraten leiden.

Die gesellschaftlichen Folgen und wirtschaftlichen Kosten von Luftverschmutzung sind auch aus arbeitsökonomischer Sicht von hohem Interesse. So hatte ein IZA-Forscherteam anhand von umfangreichen Leistungsdaten aus dem Profi-Fußball in einer vielbeachteten Studie gezeigt, dass die Arbeitsproduktivität bei erhöhter Feinstaubbelastung messbar zurückgeht.

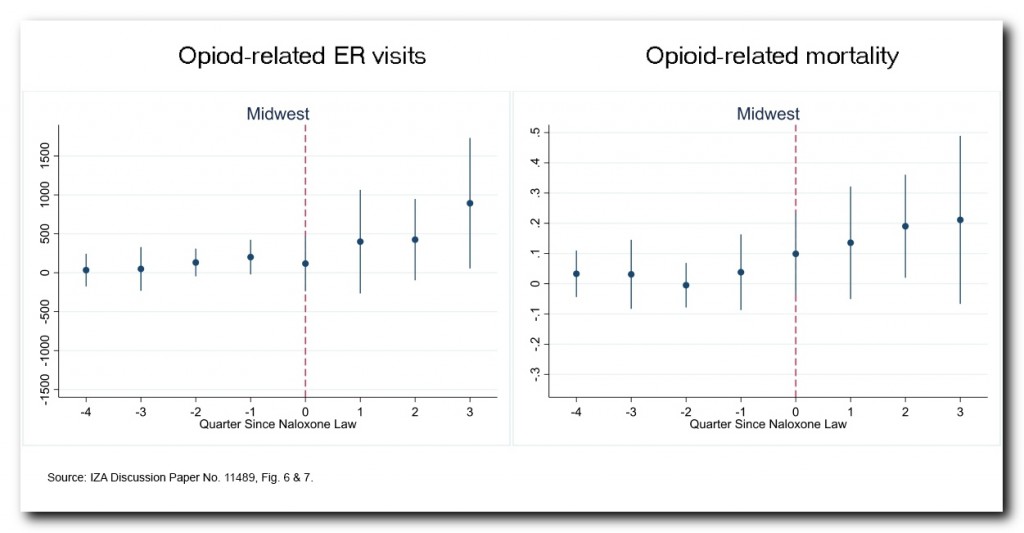

Das Ergebnis: Im landesweiten Durchschnitt nahmen die durch Opioid-Konsum bedingten Notfälle und Straftaten zu, während die Häufigkeit von tödlichen Überdosen nicht zurückging. Besonders ausgeprägt war der Effekt in den Staaten des Mittleren Westens, die von der Drogenepidemie am stärksten betroffen sind. Hier stieg auch die Zahl der Drogentoten um 14%, nachdem der Zugang zu Naloxon erleichtert worden war. Die Autorinnen fanden zudem Hinweise darauf, dass sich die negativen Folgen deutlich abschwächen lassen, wenn geeignete Rehabilitationsprogramme für Drogenabhängige angeboten werden. Sie plädieren daher nicht etwa für eine Einschränkung der Naloxon-Vergabe, sondern vielmehr für eine wirksamere Flankierung durch Behandlungsmaßnahmen für Betroffene.

Das Ergebnis: Im landesweiten Durchschnitt nahmen die durch Opioid-Konsum bedingten Notfälle und Straftaten zu, während die Häufigkeit von tödlichen Überdosen nicht zurückging. Besonders ausgeprägt war der Effekt in den Staaten des Mittleren Westens, die von der Drogenepidemie am stärksten betroffen sind. Hier stieg auch die Zahl der Drogentoten um 14%, nachdem der Zugang zu Naloxon erleichtert worden war. Die Autorinnen fanden zudem Hinweise darauf, dass sich die negativen Folgen deutlich abschwächen lassen, wenn geeignete Rehabilitationsprogramme für Drogenabhängige angeboten werden. Sie plädieren daher nicht etwa für eine Einschränkung der Naloxon-Vergabe, sondern vielmehr für eine wirksamere Flankierung durch Behandlungsmaßnahmen für Betroffene. Soziale Vergleiche und Handlungen der Menschen um uns herum beeinflussen uns in unseren Entscheidungen. Unser direktes Umfeld ist allerdings kein Querschnitt der Gesellschaft, sondern wir suchen uns bewusst aus, mit wem wir uns vergleichen. Doch macht es einen Unterschied für die Leistungsbereitschaft, ob sich Mitarbeiter ihre Büronachbarn selbst wählen können oder Schüler für bestimmte Aufgaben eigenständig Gruppen bilden?

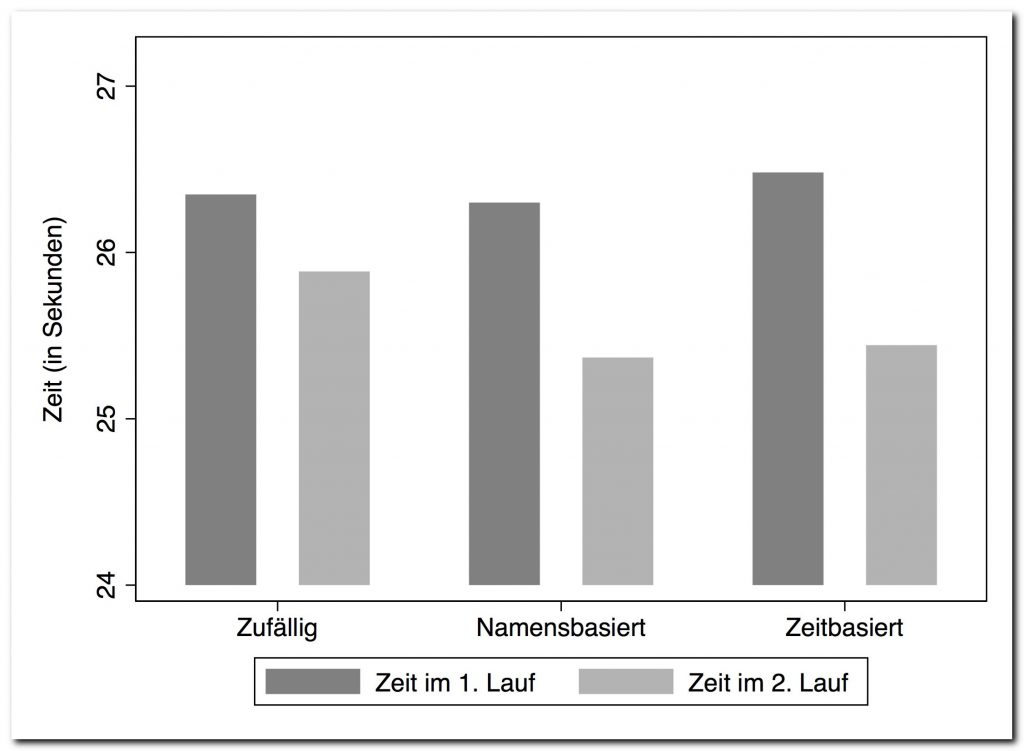

Soziale Vergleiche und Handlungen der Menschen um uns herum beeinflussen uns in unseren Entscheidungen. Unser direktes Umfeld ist allerdings kein Querschnitt der Gesellschaft, sondern wir suchen uns bewusst aus, mit wem wir uns vergleichen. Doch macht es einen Unterschied für die Leistungsbereitschaft, ob sich Mitarbeiter ihre Büronachbarn selbst wählen können oder Schüler für bestimmte Aufgaben eigenständig Gruppen bilden? In allen drei Versuchsvarianten profitierten die Teilnehmer überproportional stark von schnelleren Partnern. Eine detailliertere Analyse der Daten zeigt jedoch, dass nicht die tatsächliche Zusammensetzung der Paare ausschlaggebend für den Leistungsschub ist, sondern die „Kontrolle über die Situation“: Bereits die bloße Möglichkeit, seinen Partner selbst bestimmen zu können, führte zu einer höheren Leistungsbereitschaft.

In allen drei Versuchsvarianten profitierten die Teilnehmer überproportional stark von schnelleren Partnern. Eine detailliertere Analyse der Daten zeigt jedoch, dass nicht die tatsächliche Zusammensetzung der Paare ausschlaggebend für den Leistungsschub ist, sondern die „Kontrolle über die Situation“: Bereits die bloße Möglichkeit, seinen Partner selbst bestimmen zu können, führte zu einer höheren Leistungsbereitschaft.

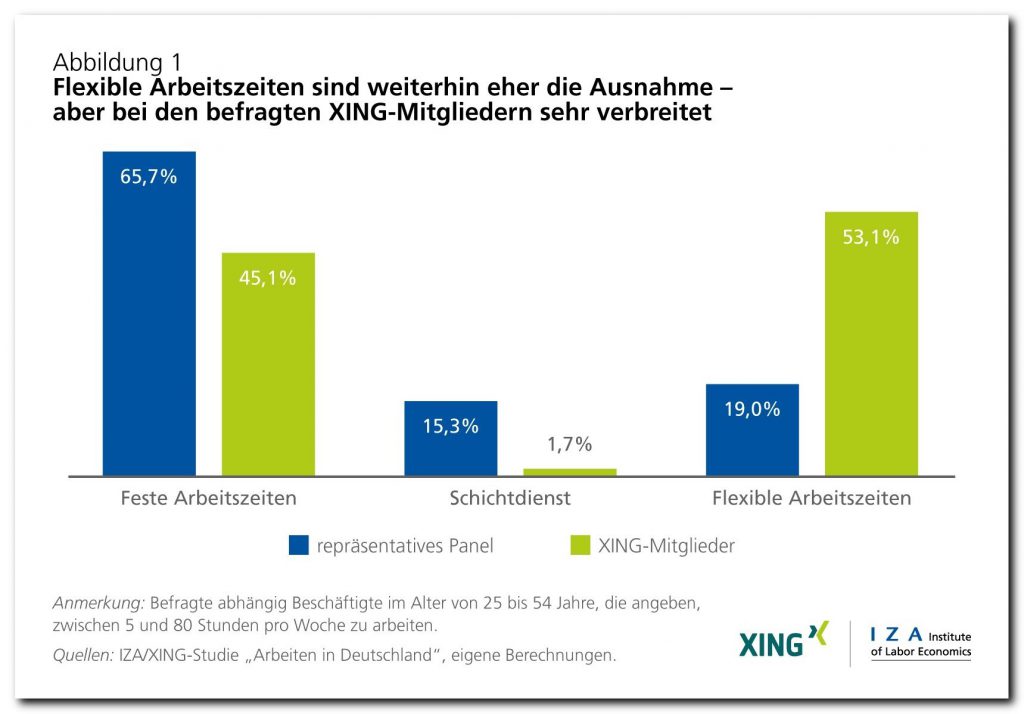

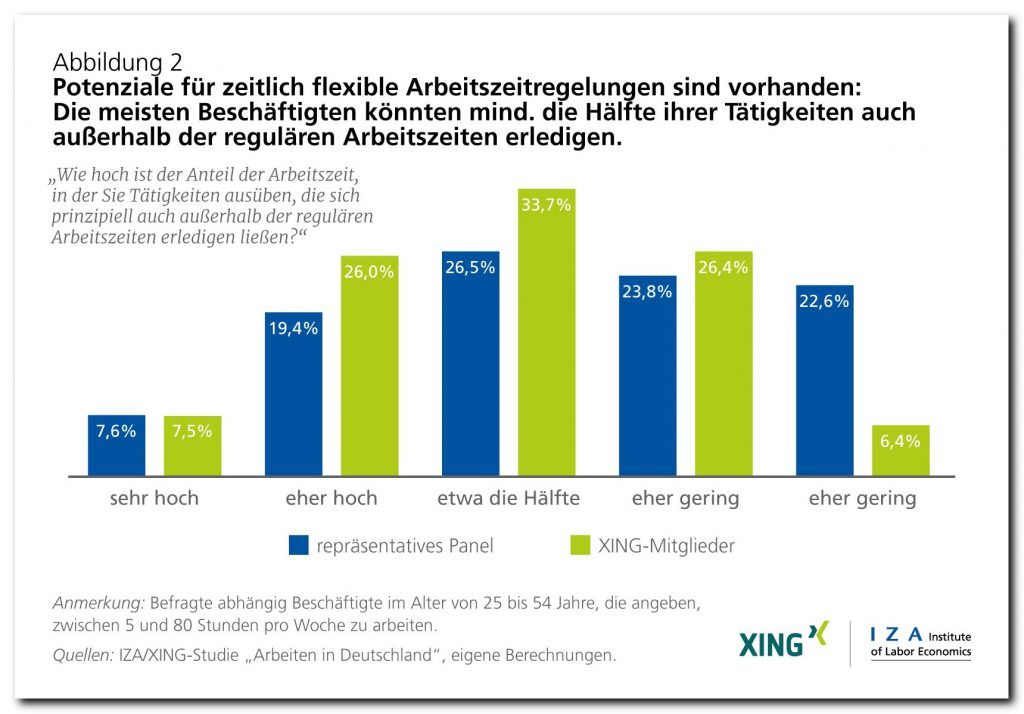

Bei den XING-Mitgliedern hat somit bereits heute eine Mehrheit flexible Arbeitszeiten. Die Studie zeigt außerdem, dass enorme Potenziale für flexible Arbeitszeitregelungen noch ungenutzt bleiben. So könnten die meisten Beschäftigten (53,5%) mindestens die Hälfte ihrer Tätigkeiten auch außerhalb ihrer regulären Arbeitszeiten erledigen. Bei den XING-Mitgliedern sind dies rund zwei Drittel (67,2%).

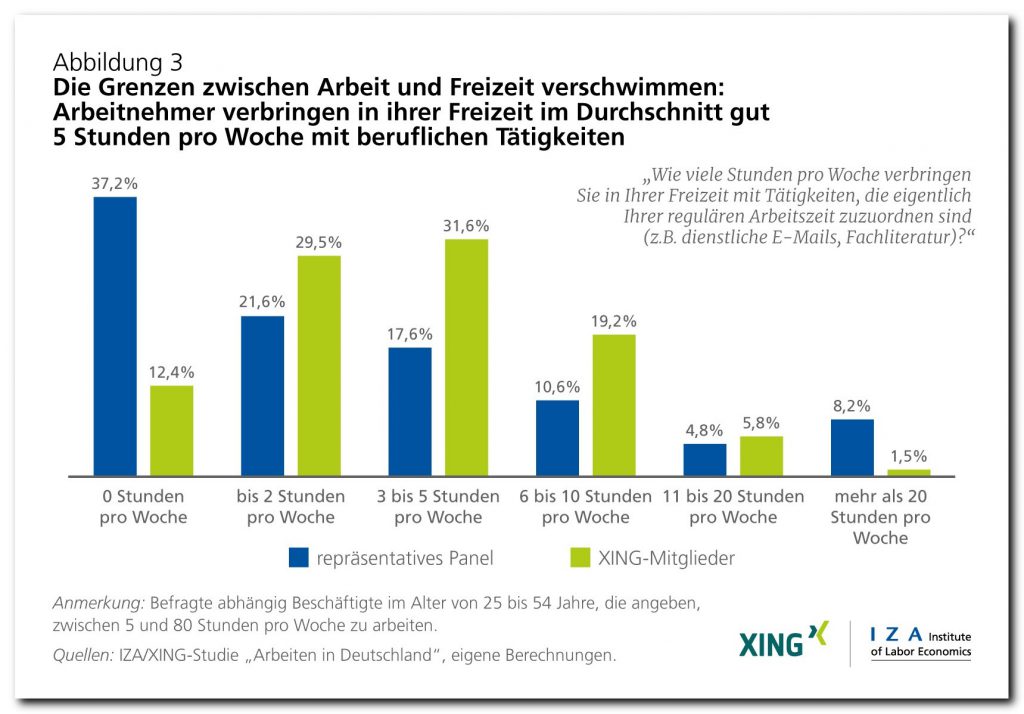

Bei den XING-Mitgliedern hat somit bereits heute eine Mehrheit flexible Arbeitszeiten. Die Studie zeigt außerdem, dass enorme Potenziale für flexible Arbeitszeitregelungen noch ungenutzt bleiben. So könnten die meisten Beschäftigten (53,5%) mindestens die Hälfte ihrer Tätigkeiten auch außerhalb ihrer regulären Arbeitszeiten erledigen. Bei den XING-Mitgliedern sind dies rund zwei Drittel (67,2%). In der IZA/XING-Studie geben vier von zehn Arbeitnehmern (41,2%) an, in ihrer Freizeit mehr als zwei Stunden pro Woche mit Tätigkeiten zu verbringen, die eigentlich ihrer regulären Arbeitszeit zuzuordnen sind (z.B. Lesen und Beantworten von dienstlichen E-Mails, Beschäftigung mit Informationsmaterial und Fachliteratur). Bei den XING-Mitgliedern sind es deutlich mehr als die Hälfte (58,1%). Der durchschnittliche Arbeitnehmer verbringt auf diese Weise gut fünf Stunden seiner wöchentlichen Freizeit mit beruflichen Tätigkeiten. Mehr als sechs Stunden pro Woche beschäftigen sich Arbeitnehmer in der Freizeit zumindest gedanklich mit Vorgängen, die mit ihrer Arbeit zusammenhängen.

In der IZA/XING-Studie geben vier von zehn Arbeitnehmern (41,2%) an, in ihrer Freizeit mehr als zwei Stunden pro Woche mit Tätigkeiten zu verbringen, die eigentlich ihrer regulären Arbeitszeit zuzuordnen sind (z.B. Lesen und Beantworten von dienstlichen E-Mails, Beschäftigung mit Informationsmaterial und Fachliteratur). Bei den XING-Mitgliedern sind es deutlich mehr als die Hälfte (58,1%). Der durchschnittliche Arbeitnehmer verbringt auf diese Weise gut fünf Stunden seiner wöchentlichen Freizeit mit beruflichen Tätigkeiten. Mehr als sechs Stunden pro Woche beschäftigen sich Arbeitnehmer in der Freizeit zumindest gedanklich mit Vorgängen, die mit ihrer Arbeit zusammenhängen.

Das universitäre Umfeld spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle als Heiratsmarkt. Die Chance, im Studium einen Partner oder eine Partnerin fürs Leben zu finden, wirkt sich nicht nur auf das private Eheglück aus, sondern auch auf gesellschaftliche Strukturen wie den Wandel von Rollenbildern, die Geburtenraten und die soziale Ungleichheit.

Das universitäre Umfeld spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle als Heiratsmarkt. Die Chance, im Studium einen Partner oder eine Partnerin fürs Leben zu finden, wirkt sich nicht nur auf das private Eheglück aus, sondern auch auf gesellschaftliche Strukturen wie den Wandel von Rollenbildern, die Geburtenraten und die soziale Ungleichheit. Von staatlicher Seite wurde in den letzten Jahren unter Einsatz erheblicher öffentlicher Mittel die Kinderbetreuung massiv ausgebaut, insbesondere für die unter Dreijährigen. Im internationalen Vergleich waren diese Investitionen überfällig: In Frankreich oder den skandinavischen Ländern ist ein gutes Betreuungsangebot für Vorschulkinder schon seit vielen Jahren Standard.

Von staatlicher Seite wurde in den letzten Jahren unter Einsatz erheblicher öffentlicher Mittel die Kinderbetreuung massiv ausgebaut, insbesondere für die unter Dreijährigen. Im internationalen Vergleich waren diese Investitionen überfällig: In Frankreich oder den skandinavischen Ländern ist ein gutes Betreuungsangebot für Vorschulkinder schon seit vielen Jahren Standard.

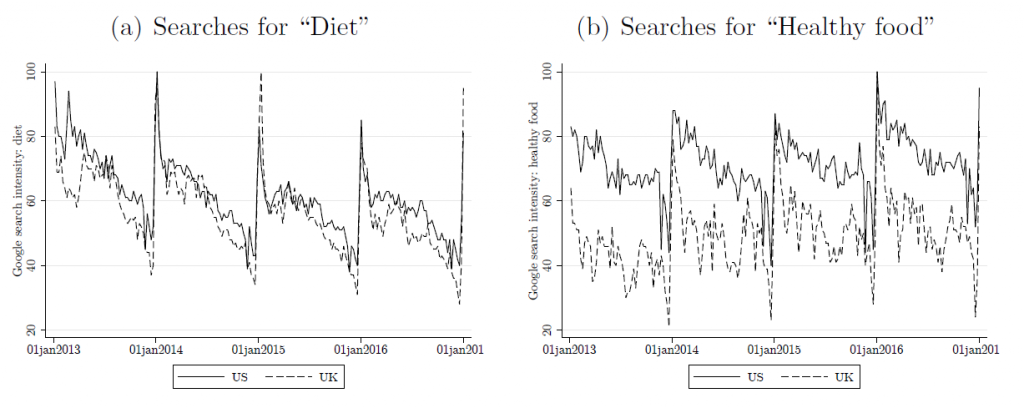

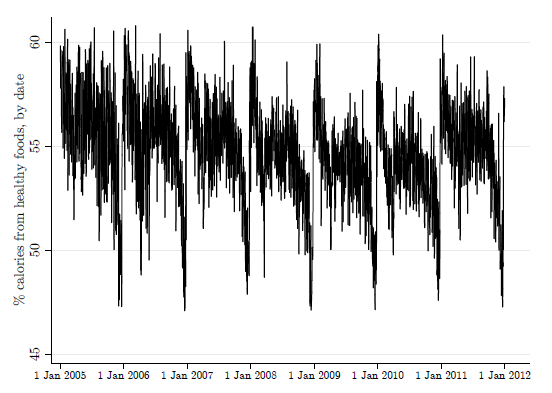

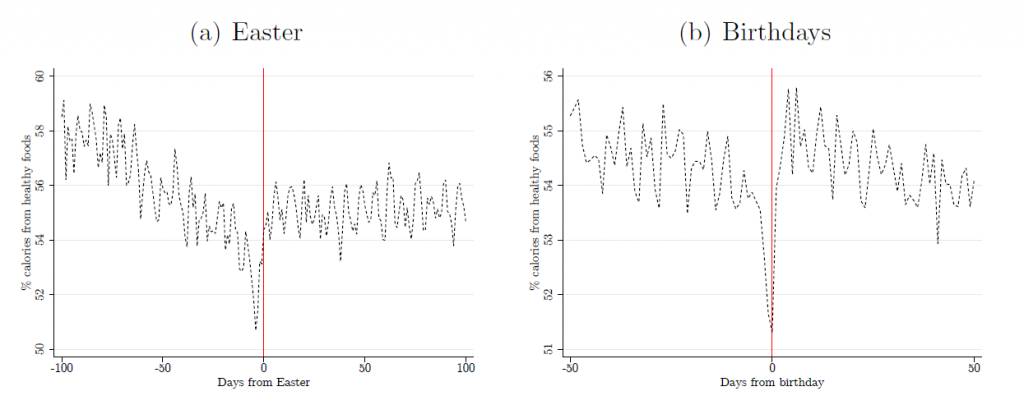

Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert, weiß der Volksmund. Mit dem Rauchen aufhören, mehr Sport treiben, gesünder essen – auch in diesem Jahr werden sich viele von uns wieder hehre Ziele setzen, um sie schon nach kurzer Zeit wieder aus den Augen verloren zu haben. Aber warum ist das eigentlich so?

Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert, weiß der Volksmund. Mit dem Rauchen aufhören, mehr Sport treiben, gesünder essen – auch in diesem Jahr werden sich viele von uns wieder hehre Ziele setzen, um sie schon nach kurzer Zeit wieder aus den Augen verloren zu haben. Aber warum ist das eigentlich so?

Im Auftrag des BMAS hat ein IZA-Forscherteam um

Im Auftrag des BMAS hat ein IZA-Forscherteam um  „

„