Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist Tabakkonsum die Ursache für jährlich mehr als acht Millionen Todesfälle weltweit, davon 15% durch die Folgen des Passivrauchens. Viele Länder haben daher inzwischen Anti-Tabak-Maßnahmen ergriffen, die neben Verboten auch auf Abschreckung und Aufklärung setzen. Drei aktuelle IZA-Forschungspapiere liefern neue Erkenntnisse zu Wirksamkeit verschiedener Politikmaßnahmen in den USA, Europa und Australien.

Kinder profitieren von Rauchverboten in der Öffentlichkeit

Rauchverbote in öffentlichen Einrichtungen, Arbeitsstätten, Restaurants und Bars sollen vor allem Passivraucher schützen. Kritiker befürchten, dass Kinder die Leidtragenden sein könnten, wenn dadurch vermehrt zu Hause geraucht würde. Laut einer Studie von Kerry Anne McGeary, Dhaval M. Dave, Brandy Lipton and Timothy Roeper ist jedoch das Gegenteil der Fall: Das Rauchen in den eigenen vier Wänden ging ebenfalls zurück.

Die Analyse zeigt darüber hinaus, dass sich die Säuglingsgesundheit, gemessen am Geburtsgewicht, infolge der Rauchverbote deutlich verbessert hat. Nach Schätzungen der Autoren könnten die USA allein durch diesen Effekt jährlich zwischen 71 und 111 Millionen Dollar an Gesundheitsausgaben einsparen, wenn umfassende Rauchverbote landesweit eingeführt würden. Zum Erhebungszeitpunkt lebten noch 40% der Bevölkerung in Bundesstaaten ohne strikte Regelungen für Arbeitsräume und Gaststätten.

Jugendliche umgehen Altersbeschränkung beim Zigarettenkauf

Um Jugendliche vom Rauchen abzuhalten, haben viele Länder zudem die Altersbeschränkungen für den Tabakverkauf verschärft. Die Studie von Armando N. Meier, Reto Odermatt und Alois Stutzer analysiert die Effektivität unterschiedlicher Regelungen in der EU und der Schweiz. Um andere Einflussfaktoren wie etwa eine parallele Verteuerung der Zigaretten herauszurechnen, verglichen sie außerdem einzelne Kantone in der Schweiz, die das Mindestverkaufsalter selbst festlegen können, nicht aber die Tabaksteuer.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Erwartungen der Politik zumindest in der Schweiz nicht erfüllt haben: Der Tabakkonsum von Teenagern ging statt der erhofften fünf Prozentpunkte um lediglich einen Prozentpunkt zurück. Hauptgrund dafür ist nach Einschätzung der Forscher, dass die Jugendlichen das Verkaufsverbot durch volljährige Freunde umgehen. Befürchtungen, ein Verbot könnte den Konsum für junge Menschen erst recht attraktiv machen, haben sich nicht bewahrheitet: Teenager finden Rauchen sogar eher weniger „cool“ als vorher. Allerdings hat sich auch die Einstellung zu den Gesundheitsgefahren kaum verändert.

Schockbilder verfehlen ihre abschreckende Wirkung nicht

Ein dritter Ansatz besteht in der Abschreckung durch Schockbilder, wie sie inzwischen auch EU-weit auf Zigarettenpackungen verpflichtend sind. Skeptiker wenden ein, dadurch könne man bestenfalls Nichtraucher vom Rauchen abhalten, nicht aber eingefleischte Raucher zum Aufhören bewegen.

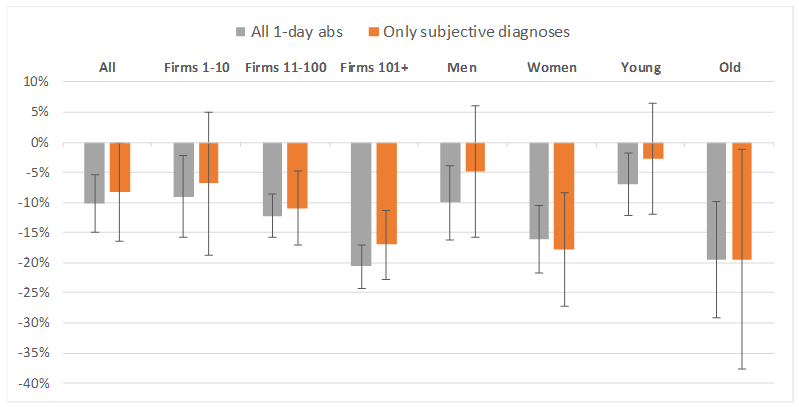

Dem widerspricht die Studie von Daniel Kühnle am Beispiel Australiens: Hier ging die Zahl der Raucher im ersten Jahr nach Einführung der Schockbilder um rund 4% zurück, insbesondere weil mehr Menschen mit dem Rauchen aufhörten. Am stärksten ausgeprägt war der Effekt bei jüngeren und weniger gebildeten Rauchern, gleich welchen Geschlechts.

Nach Einschätzung des Forschers hat es sich bewährt, die Schockbilder mit einem Hinweis auf Hotlines zur Raucherentwöhnung zu kombinieren und durch entsprechende Medienkampagnen zu flankieren.